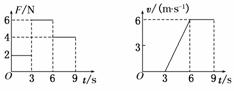

12.(15分)放在水平地面上的一物塊,受到方向不變的水平推力F的作用,力F的大小與時間t的關系和物塊速度v與時間t的關系如圖10所示.取重力加速度g=10 m/s2,試利用兩圖線求:

圖 10

(1)物塊在運動過程中受到滑動摩擦力的大小;

(2)物塊在3 s-6 s內的加速度大小;

(3)物塊與地面間的動摩擦因數.

解析:(1)由v-t圖象可知,物塊在6 s-9 s內做勻速運動,由F-t圖象知,6 s-9 s的推力F3=4 N,

故Ff=F3=4 N.

(2)由v-t圖象可知,3 s-6 s內做勻加速運動,

由a=得a=2 m/s2.

(3)在3 s-6 s內,由牛頓第二定律有:

F2-Ff=ma,且Ff=μFN=μmg

由以上各式求得:m=1 kg,μ=0.4.

答案:(1)4 N (2)2 m/s2 (3)0.4

11.(15分)甲、乙兩運動員在訓練交接棒的過程中發現:甲經短距離加速后能保持9 m/s的速度跑完全程;乙從起跑后到接棒前的運動是勻加速的.為了確定乙起跑的時機,需在接力區前適當的位置設置標記.在某次練習中,甲在接力區前x0=13.5 m處作了標記, 并以v=9 m/s的速度跑到此標記時向乙發出起跑口令.乙在接力區的前端聽到口令時起跑,并恰好在速度達到與甲相同時被甲追上,完成交接棒.已知接力區的長度L=20 m.求:

(1)此次練習中乙在接棒前的加速度a;

(2)在完成交接棒時乙離接力區末端的距離.

解析:設甲從離接力區13.5 m處到趕上乙所用時間為t,乙從開始起跑到被甲追上,跑的路程為x,甲、乙二人所用時間相等.

對甲:=t

對乙:x=at2,且v=at=9 m/s

由以上各式可解得:a=3 m/s2 t=3 s x=13.5 m

完成交接棒時,乙離接力區末端的距離為

L-x=20 m-13.5 m=6.5 m.

答案:(1)3 m/s2 (2)6.5 m

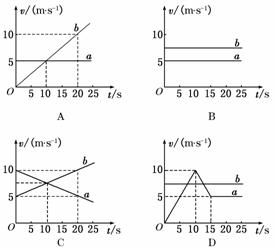

10.兩輛游戲賽車a、b在兩條平行的直車道上行駛.t=0時兩車都在同一計時處,此時比賽開始.它們在四次比賽中的v-t圖象如圖9所示.其中哪些圖對應的比賽中,有一輛賽車追上了另一輛 ( )

圖9

解析:v-t圖線與t軸所圍圖形的面積的數值表示位移的大小.A、C兩圖中在t=20 s時a、b兩車的位移大小分別相等,故在20 s時b車追上a車;B圖中b車一直領先,間距越來越大,D圖中a車在前7.5 s一直落后,在7.5 s-12.5 s間盡管a車速度大于b車,但由于前7.5 s落后太多未能追上,12.5 s后va<vb,故a車不能追上b車.

答案:AC

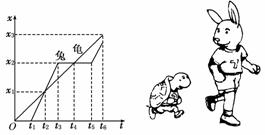

9.小李講了一個龜兔賽跑的故事,按照小李講的故事情節,兔子和烏龜的位移圖象如圖8所示,由圖可知 ( )

圖 8

A.兔子和烏龜是同時同地出發

B.兔子和烏龜在比賽途中相遇過兩次

C.烏龜做的是勻速直線運動,兔子是沿著折線跑的

D.烏龜先通過預定位移到達終點

解析:由題圖可知,兔子和烏龜在同一地點,但不是同時出發,兔子自認為自己跑得快,肯定贏,所以比烏龜晚出發時間t1,故選項A錯.圖中烏龜和兔子的x-t圖象兩次相交,表示在比賽途中它們相遇兩次:第一次是t2時刻兔子追上烏龜,第二次是t4時刻烏龜又追上了兔子,故選項B正確.烏龜一直做勻速直線運動,而兔子也在做直線運動,只是中間停了一段,結果是烏龜先通過預定的位移到達終點,烏龜贏了.綜上所述,正確的選項為B、D.

答案:BD

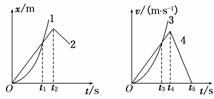

8. 小球從空中自由下落,與水平地面相碰后彈到空中某一高度,其速度隨時間變化的關系如圖7所示,取g=10 m/s2.則

( )

小球從空中自由下落,與水平地面相碰后彈到空中某一高度,其速度隨時間變化的關系如圖7所示,取g=10 m/s2.則

( )

A.小球下落的最大速度為5 m/s

B.小球第一次反彈的初速度的大小為3 m/s

C.小球能彈起的最大高度為0.45 m

D.小球能彈起的最大高度為1.25 m

解析:結合題給v-t圖,可以確定是以豎直向下為正方向的.由題圖知0-0.5 s過程為下落過程,最大速度為5 m/s,A正確;0.5 s-0.8 s過程為反彈過程,初速度大小為3 m/s,B正確;由v-t圖線與坐標軸所圍面積為位移可得反彈的最大高度為h=(0.8-0.5)×3 m=0.45 m,C正確,D錯.

答案:ABC

7.某物體的位移圖象如圖6所示,則下列敘述正確的是( )

A.物體運動的軌跡是拋物線

B.物體運動的時間為8 s

C.物體運動所能達到的最大位移為80 m

D.在t=4 s時刻,物體的瞬時速度為零

解析:位移隨時間的變化關系曲線并非為物體運動的軌跡.由圖象可知,在0-4 s內物體沿正方向前進80 m,非勻速;4 s-8 s內物體沿與原來相反的方向運動至原點.在t=4 s時,圖線上該點處切線的斜率為零,故此時速度為零.由以上分析知A錯,B、C、D均正確.

答案:BCD

6.(2010·鹽城模擬)如圖5所示,x-t圖象和v-t圖象中,給出四條曲線1、2、3、4代表四個不同物體的運動情況,關于它們的物理意義,下列描述正確的是 ( )

圖5

A.圖線1表示物體做曲線運動

B.x-t圖象中t1時刻物體1的速度大于物體2的速度

C.v-t圖象中0至t3時間內物體4的平均速度大于物體3的平均速度

D.兩圖象中,t2、t4時刻分別表示物體2、4開始反向運動

解析:運動圖象只能用來描述直線運動,A錯;x-t圖象中,t1時刻物體1的斜率大于物體2,故B對;v-t圖象,0至t3時間內由速度--時間圖象所圍的面積可知4>3,C對;t2時刻物體2開始反向,t4時刻物體4的速度方向不變,加速度開始反向,D錯.

答案:BC

答案:BC

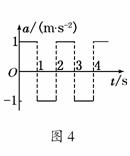

5. (2010·連云港模擬)一物體在A、B兩點的正中間由靜止開

始運動(設不會超越A、B),其加速度隨時間變化如圖4所示,

設指向A的加速度方向為正方向,若從出發開始計時,

則物體的運動情況是 ( )

A.先向A運動,后向B,再向A,又向B,4 s末v=0物體在原處

B.先向A運動,后向B,再向A,又向B,4 s末v=0物體在偏向A的某點

C.先向A運動,后向B,再向A,又向B,4 s末v=0物體在偏向B的某點

D.一直向A運動,4 s末v=0物體在偏向A的某點

解析:各秒內加速度的大小均為1 m/s2,故各秒內均為勻變速直線運動,運動過程是先加速再減速,到0再加速后又減速到0,如此反復.

答案:D

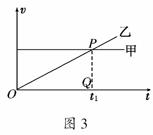

4. (2008·寧夏高考)甲、乙兩車在公路上沿同一方向做直線運動,它們的v-t圖象如圖3所示.兩圖象在t=t1時相交于P點,P在橫軸上的投影為Q,△OPQ的面積為S.在t=0時刻,乙車在甲車前面,相距為d.已知此后兩車相遇兩次,且第一次相遇的時刻為t′,則下面四組t′和d的組合可能的是 ( )

A.t′=t1,d=S B.t′=t1,d=S

A.t′=t1,d=S B.t′=t1,d=S

C.t′=t1,d=S D.t′=t1,d=S

解析:在t1時刻如果甲車沒有追上乙車,以

后就不可能追上了,故t′<t1,A錯;從圖象

中甲、乙與坐標軸所圍的面積即對應的位移看,甲在t1時間內運動的位移比乙的多S,當t′=0.5t1時,甲的面積比乙的面積多出S,即相距d=S,選項D正確.

中甲、乙與坐標軸所圍的面積即對應的位移看,甲在t1時間內運動的位移比乙的多S,當t′=0.5t1時,甲的面積比乙的面積多出S,即相距d=S,選項D正確.

答案:D

3.一列車隊從同一地點先后開出n輛汽車在平直的公路上排成直線行駛,各車均由靜止出發先做加速度為a的勻加速直線運動,達到同一速度v后改做勻速直線運動,欲使n輛車都勻速行駛時彼此距離均為x,則各輛車依次啟動的時間間隔為(不計汽車的大小)

( )

A. B. C. D.

解析:取相鄰兩車考慮:以后一輛車開始運動時為計時起點,設經時間t0達到v做勻速運動,則前一輛車已經運動的時間為t0+Δt.

前、后兩車的位移分別為:

x前=t0+vΔt

x后=t0

由x前-x后=x

t0+vΔt-t0=x

得Δt=.

答案:D

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com