3.

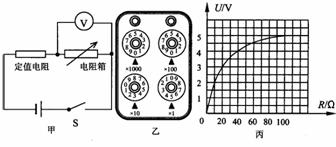

甲、乙兩小組同學用圖甲所示的電路進行了一些實驗探究.(1)甲小組選取的定值電阻為15Ω,電阻箱阻值如圖乙所示,其值為______Ω,此時電壓表的示數為3.5V,則該小組手忙腳亂電源的電壓為_______V;實驗中若增大電阻箱阻值,電路中的電流將________,電壓表示數將__________(選填變化情況)。(2)乙小組選用其它規格的電源和定值電阻進行實驗,他們通過調節電阻箱,得到幾組電阻箱的阻值和對應的電壓值,并作出U-R圖像(如圖丙)。由圖像可知,電阻箱阻值為20Ω時,電壓表的示數為_______V,該組所選用定值電阻的阻值為________Ω。

甲、乙兩小組同學用圖甲所示的電路進行了一些實驗探究.(1)甲小組選取的定值電阻為15Ω,電阻箱阻值如圖乙所示,其值為______Ω,此時電壓表的示數為3.5V,則該小組手忙腳亂電源的電壓為_______V;實驗中若增大電阻箱阻值,電路中的電流將________,電壓表示數將__________(選填變化情況)。(2)乙小組選用其它規格的電源和定值電阻進行實驗,他們通過調節電阻箱,得到幾組電阻箱的阻值和對應的電壓值,并作出U-R圖像(如圖丙)。由圖像可知,電阻箱阻值為20Ω時,電壓表的示數為_______V,該組所選用定值電阻的阻值為________Ω。

2.張華同學在探究通過導體的電流與其兩端電壓的關系時,將記錄的實驗數據通過整理作出了如圖所示的圖象,根據圖象,下列說法錯誤的是

A.通過導體a的電流與其兩端的電壓成正比 B.導體a的電阻大于導體b的電阻

C.當在導體b的兩端加上1V的電壓時,通過導體b的電流為0.1A

D.將a、b兩導體串聯后接到電壓為3V的電源上時,通過導體的電流為0.2A

1.在某一溫度下,兩個電路元件A和B中的電流與其兩端電壓的關系如圖2所示。則由圖可知,元件A的電阻為 Ω;將A和B并聯后接在電壓為2.5V的電源兩端,則通過A和B的總電流是

A。

A。

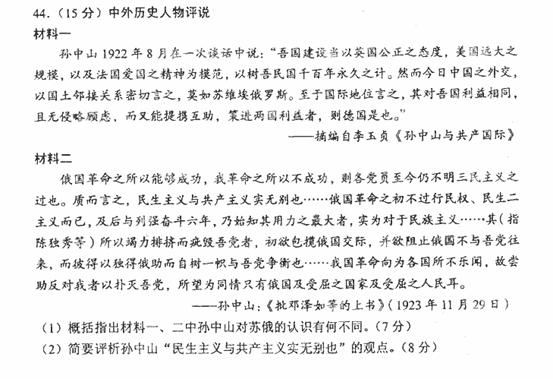

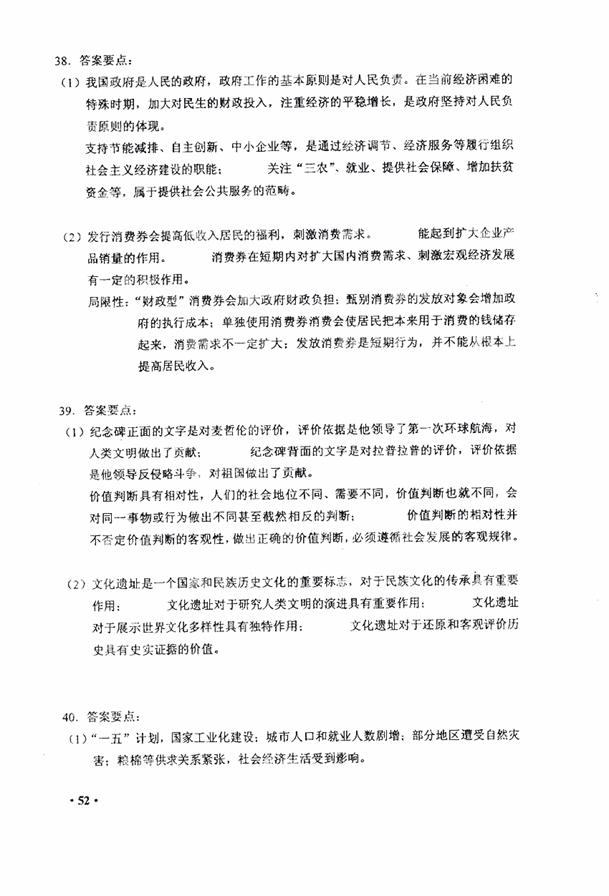

43.(15分)

材料

第一次世界大戰爆發后,連那些素來都不問政治、清高脫俗的教授和學者也加入了“保衛祖國”的大合唱,愛因斯坦本人則公開聲明自己是和平主義著、反對一切戰爭。他認為科學是全世界的,因此像躲避瘟疫一樣,避開那些數不清的對炮彈、潛艇和飛機的研究.他說:“在我看來,戰爭史多么的卑鄙、下流!我寧愿被千刀萬剮,也不愿參與這種可憎的勾當。”

進入三十年代以后,愛因斯坦逐漸轉變為積極和平主義者.1933年4月,有人請求他出面援助因拒絕服兵役而被捕的比利時青年,他發表公開信回答說:“如果我是比利時人,在目前的形式下,我不會拒絕服兵役。我將愉快的參軍。我相信,這將有助于拯救歐洲。”后來愛因斯坦移居美國。在得知希特勒動員力量進行核研究的消息后,他毅然給羅斯福總統寫信,建議美國加快研究。

1945年,美國在長崎和廣島投擲了原子彈。愛因斯坦悔恨地認為是自己“按了按鈕”,并表示如果知道德國人不會成功地制造原子彈,就一點忙都不會去幫了。他認為,消除原子彈對人類生存的威脅已經成為今天最迫切的問題,因而積極投身到反戰和平運動中。

--摘編自布恩《愛因斯坦大傳》

(1) 根據材料,指出愛因斯坦和平主義思想的變化。(6分)

(2) 根據材料并結合所學知識,簡要評析愛因斯坦關于科學與戰爭關系的基本觀點。

(9分)

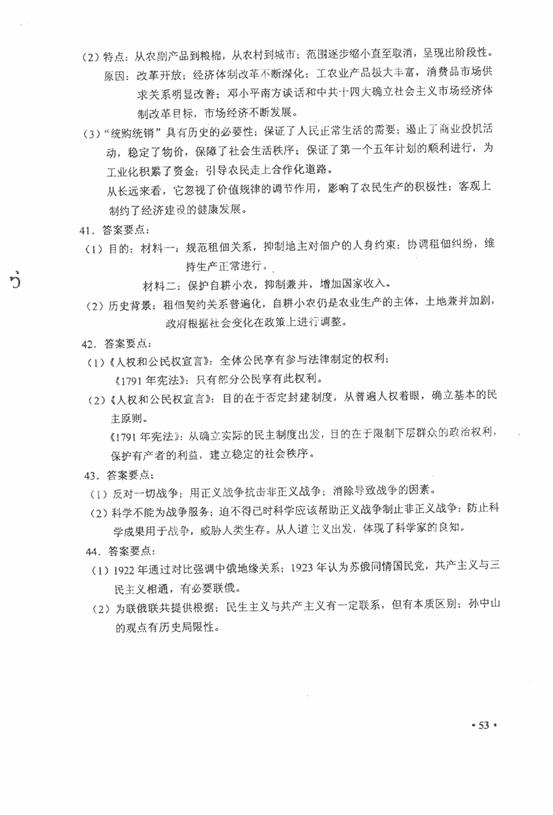

42.(15分)近代社會的民主思想與實踐

材料一

組成國民議會的法國人民的代表們,認為不知人權、忽視人權或輕蔑人權是公眾不幸和政府腐敗的唯一原因,所以決定把自然的、不可剝奪的和神圣的人權闡明于莊嚴的宣言之中……

第六條 法律是公共意志的表現。全國公民都有權親身或經由其代表去參與法律的制定。

--《人權和公民權的宣言》

材料二

第三篇 國家權力

第一章 國民立法議會

第二節 初級會議 選舉人的選任

第一條 為了組成國民立法會議,幾級公民們應每年一次在城市和在區集合為初級會議。

第二條 凡屬積極公民,必須:

……在王國內任何一地至少已經繳納了相當三個工作日價值的直接稅,并須提出納稅的收據。

--摘編自《1791年憲法》(法國)

(1) 根據材料一、二,指出《人權和公民權的宣言》和《1791年憲法》關于公民權利的規定有何區別。(5分)

(2) 根據材料一、二并結合所學知識,分別指出《人權和公民權的宣言》與《1791年憲法》作出有關公民權利的規定的原因。(10分)

41.(15分)歷史上的重大改革回眸

材料一

北宋初年規定:租佃土地須“明立要契,舉借糧種,及時種蒔。收成,依契約分,無致爭訟”。如有糾紛,“只憑契照為之定奪”。

宋仁宗天圣五年(1027年)詔:“江淮。兩浙、荊湖、福建、廣南周軍,舊條:私下分田客(佃戶)非時不得起移,如主人發遣,給于憑由,方許別住。多被主人折勒,不放起移。自今后客戶起移,更不取主人憑由,須每年收田日畢,商量去處,各取穩便。即不得非時衷私起移。如果主人非理攔占,許經縣論詳。”

--摘編自《續資治通鑒》等

材料二

知大名府韓琦言:“臣準散青苗詔書,務在惠小農,不使兼并乘急以藥倍息,而公家無所剩其人。今所立條約,乃自鄉戶一等而下皆立借錢貫陌,三等以上更許增借。”

--摘編自《宋史·食貨志》

(1)根據材料一、二,分別概括期中制度規定的目的。(10分)

(2)根據材料一、二并結合所學知識,分析相關制度規定的歷史背景。(5)

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com