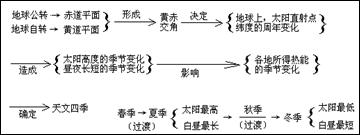

(二)地球公轉的地理意義

(1)黃赤交角及其影響。

(1)黃赤交角及其影響。

1、地球在公轉過程中,有兩個重要的特點:

①地球是斜著身子繞日公轉的。因此,地球公

轉軌道平面(即黃道平面)同赤道平面不重合,它

們之間的交角就是黃赤交角。目前,黃赤交角是

23°26ˊ。

②地軸在宇宙空間的方向不因季節而變化。而

太陽與地球的相對位置隨時在變,這就引起了太陽

直射點緯度位置的周年變化。

2、 黃道與地球的交點:太陽直射點。此交點位于最北是夏至,最南為冬至,位于赤道為春秋分。

黃道與地球的交點:太陽直射點。此交點位于最北是夏至,最南為冬至,位于赤道為春秋分。

3.黃赤交角的影響:由于黃赤交角的存在,并且地軸在宇宙空間的方向不因季節而變化,因而,太陽直射點相應地在南北回歸線之間往返移動。

(2)引起正午太陽高度的變化

①太陽光線對于地平面的交角,叫做太陽高度角,簡稱太陽高度(用H表示)。同一時刻正午太陽高度由直射點向南北兩側遞減。因此,太陽直射點的位置決定著一個地方的正午太陽高度的大小。在太陽直射點上,太陽高度為90°,在晨昏線上,太陽高度是0°。

①太陽光線對于地平面的交角,叫做太陽高度角,簡稱太陽高度(用H表示)。同一時刻正午太陽高度由直射點向南北兩側遞減。因此,太陽直射點的位置決定著一個地方的正午太陽高度的大小。在太陽直射點上,太陽高度為90°,在晨昏線上,太陽高度是0°。

②正午太陽高度變化的原因:由于黃赤交角的存在,太陽直射點的南北移動,引起正午太陽高度的變化。

③正午太陽高度的緯度變化規律:正午太陽高度就是一日內最大的太陽高度,它的大小隨緯度不同和季節變化而有規律地變化。

③正午太陽高度的緯度變化規律:正午太陽高度就是一日內最大的太陽高度,它的大小隨緯度不同和季節變化而有規律地變化。

(2)晝夜長短隨緯度和季節變化

地球晝半球和夜半球的分界線叫晨昏線(圈)。晨昏線把所經過的緯線分割成晝弧和夜弧。由于黃赤交角的存在,除二分日時晨昏線通過兩極并平分所有緯線圈外,其它時間,每一緯線圈都被分割成不等長的晝弧和夜弧兩部分(赤道除外)。地球自轉一周,如果所經歷的晝弧長,則白天長;夜弧長,則白晝短。晝夜長短隨緯度和季節變化的規律見下表:

(3)四季更替

①從天文四季:夏季就是一年中白晝最長、正午太陽高度最高的季節。以24節氣中的立

①從天文四季:夏季就是一年中白晝最長、正午太陽高度最高的季節。以24節氣中的立

春、立夏、立秋、立冬為起點。地球在公轉軌道上的運行會產生天氣和季節的有規律變化,傳統農業中農民依此進行農業生產,有如:“谷雨前后種瓜點豆”的諺語。

黃赤交角是影響天文四季的直接原因。這是因為:

正午太陽高度隨緯度分布是:低緯大而高緯小,春秋二分,從赤道向兩極遞減;夏至日,從北回歸線向南北兩側遞減;冬至日,從南回歸線向南北兩側遞減。隨季節變化是:北回歸線以北,夏至日前后正午太陽高度達最大值,冬至日前后達最小值。南回歸線以南則相反。南北回歸線之間地帶,太陽每年直射兩次。

正午太陽高度隨緯度分布是:低緯大而高緯小,春秋二分,從赤道向兩極遞減;夏至日,從北回歸線向南北兩側遞減;冬至日,從南回歸線向南北兩側遞減。隨季節變化是:北回歸線以北,夏至日前后正午太陽高度達最大值,冬至日前后達最小值。南回歸線以南則相反。南北回歸線之間地帶,太陽每年直射兩次。

②氣候四季包含的月份。春(3、4、5月)、夏(6、7、8月)、秋(9、10、11月)、冬(12、1、2月)

③西方四季:春分、夏至、秋分、冬至為起點。比我國天文四季晚一個半月。

(4)五帶劃分:以地表獲得太陽熱量的多少來劃分熱帶、溫帶、寒帶。

熱帶:南北回歸線之間有太陽直射機會,接受太陽輻射最多。

溫帶:回歸線與極圈之間,受熱適中,四季明顯。

寒帶:極圈與極點之間,太陽高度角低,有極晝、極夜現象

(一)地球自轉的地理意義

(一)地球自轉的地理意義

1.晝夜更替:此處需要注意,學生容易理解為自

轉產生了晝夜現象,但地球不自轉仍有晝夜現象,在一

年中地球公轉也會使某一地有一次晝夜變化,只有地球

不停地自轉,才會產生晝夜更替現象。

①在晨昏線上各地,太陽高度為0º;

②太陽直射光線與晨昏線成90º;

②太陽直射光線與晨昏線成90º;

③直射點A與晨昏線和最小緯線圈切點

B的緯度之和等于90º;

如當太陽直射在北回歸線(23º26´N)時,

切點B的緯度為66º34´N或66º34´S。

當太陽直射在20ºS時,切點B的緯度為

70º´N或70ºS。

2.地方時與區時:隨地球自轉,一天中太陽東升西落,太陽經過某地天空的最高點時為此地的地方時12點,因此,不同經線上具有不同的地方時。相鄰15度經線內所用的同一時間是區時(本區中央經線上的地方時),全世界所用的同一時間是世界時(0度經線的地方時)。區時經度每隔15度差一小時,地方時經度每隔1度差4分鐘。

2.地方時與區時:隨地球自轉,一天中太陽東升西落,太陽經過某地天空的最高點時為此地的地方時12點,因此,不同經線上具有不同的地方時。相鄰15度經線內所用的同一時間是區時(本區中央經線上的地方時),全世界所用的同一時間是世界時(0度經線的地方時)。區時經度每隔15度差一小時,地方時經度每隔1度差4分鐘。

北京時間:東八區的區時,120ºE的地方時。離北京所在的東八區較遠的地區,作息時間與北京不同。例如,新疆的烏魯木齊市,人們一般10點鐘上班,14點吃午飯。因為烏魯木齊在東6區,與北京時差為2小時,如果烏魯木齊的人們使用東6區的區時,作息時

間會與北京相同,但烏魯木齊使用的是東8區的區時“北京時間”,所以他們的作息就在“北京時間”的基礎上延遲了2小時。(圖解)

間會與北京相同,但烏魯木齊使用的是東8區的區時“北京時間”,所以他們的作息就在“北京時間”的基礎上延遲了2小時。(圖解)

3、物體水平運動的方向產生偏向。地球上水平運動的物體,無論朝哪個方向運動,都會發生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。赤道上經線是互相平行的,無偏向。

4、自轉對地球形狀的影響。

地球在自轉過程中,球上各質點都在繞著地軸作圓周運動。因此,就會產生慣性離心力。這種離心力隨著物體距離地軸半徑的增大而增大,也就是說,從赤道向兩極,慣性離心力逐漸減小。使得地球由兩極向赤道逐漸膨脹,長期作用使地球變成兩極稍扁、赤道略鼓的橢球體形狀。

3.速度

①地球自轉:

線速度:單位時間走過的線長。赤道周長約4萬千米,線速度最大(約為1670km/h),向高緯遞減,兩極為零。緯度為α°的某地其線速度約為1670km/h × cos α°

角速度:單位時間轉過的角度。旋轉體速度快慢的計量值。地球各地角速度相等,15°/小時,兩極為零。

角速度:單位時間轉過的角度。旋轉體速度快慢的計量值。地球各地角速度相等,15°/小時,兩極為零。

②地球公轉速度

(1)公轉角速度:繞日公轉一周360°,需時一年,大致每日向東推進1°。

(2)公轉線速度:平均每秒約為30千米。

(3)1月初過近日點,7月初過遠日點。

地球在軌道上的位置有近日點、遠日點之分。大約每年1月初過近日點,7月初過遠日點。日地距離的遠近對地球四季的變化并不重要,因為一年中日地距離最遠是1.52億千米,最近是1.47億千米,這個變化引起一年中全球得到太陽熱能的極小值與極大值之間僅相差7%。而由于太陽直射點的變化,南北半球各自所得太陽的熱能,最大可相差到57%。可見,太陽直射點的位置是決定地球四季變化的重要原因。當地球過近日點時,太陽直射南半球,南半球所獲得的太陽熱能超過北半球,因此,南半球正值夏季,北半球自然是處于冬季了。同樣道理,地球過遠日點時,太陽直射北半球,北半球所獲得的太陽熱量超過南半球,所以北半球為夏季,南半球處于冬季。此外,地球公轉速度也有影響作用,地球過近日點時公轉速度很快,過遠日點時公轉速度慢。

2、 周期:

周期:

①自傳:地球自轉一周(360º)所需的時間。1恒星日為23時56分4秒。1太陽日為24小時。

|

太陽日:即地球從E1到E2沒有完成以太陽為參照物的周期運動,至E3P點才再次與太陽重合,就地球自轉而言,旋轉了360°59”,稱一個太陽日周期為24小時。太陽日是生活周期,古人云:日出而作日沒而息。

②公轉:軌道--橢圓,太陽位于橢圓的一個焦點上。

周期:一個回歸年=365天5小時48分46秒,每年的365天是回歸年的近似值,一年扔掉近6小時,故4年一潤,閏年為366天。(太陽周年運動為參照)

1恒星年=365日6時9分10秒(以恒星為參照物)

1、方向

①地球自轉的方向:自西向東。地軸北端始終指向北極星。

注意:經緯線形狀、極點、赤道和旋轉方向。

②地球公轉的方向:自西向東,從北極上空看,地球沿逆時針方向繞太陽運轉。

26. (6分)在一密閉的2L的容器里充入8mol SO2和4mol 18O2,在一定條件下開始反應:2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g)

2min末測得容器中有7.2mol SO2。

試回答:

(1)反應后18O存在哪些物質中 ;

(2)2min末SO3的濃度;

(3)用O2的濃度變化表示該時間段內的化學反應速率。

泰安市2008-2009學年度第二學期高一期末考試

25. (14分)某研究性學習小組設計下圖裝置制取氯氣并以氯氣為原料進行實驗。

(1)裝置A燒瓶中發生反應的化學方程式為 ;

(2)裝置B中飽和食鹽水的作用是 ,裝置C中濃硫酸的作用是 ;

(3)實驗時,先點燃 處的酒精燈,再點燃 處酒精燈,寫出D中反應的化學方程式 ,寫出E中反應的離子方程式 ;

(4)若實驗中用12mol?L-1濃鹽酸10mL與足量的MnO2反應,生成Cl2的物質的量總是小于0.03mol,試分析可能存在的原因是:

① ,② 。

欲使反應生成Cl2的物質的量最大程度的接近0.03mol,則在裝置氣密性良好的前提下實驗中應采取的措施是 。

24.(7分)有如下規律可判斷元素原子的失電子能力:比較元素的單質與水(或非氧化性酸)反應置換出氫氣的難易程度。置換反應越容易發生,元素原子失電子能力越強。某化學活動小組為了驗證上述規律設計了以下實驗進行探究,請你填寫下表有關內容:

|

實驗內容 |

實驗現象 |

實驗結論 |

|

(1)Na、Mg(條)、K與水反應 |

|

同一周期自左而右元素原子失電子的能力逐漸

;同一主族自上而下元素原子失電子能力依次 。 |

|

(2)Mg、Al與酸反應 |

|

23. (10分)某課外實驗小組利用稀硫酸與金屬鐵反應探究影響化學反應速率的因素,得到如下實驗數據:

|

實驗 序號 |

鐵的 質量/g |

鐵的 形態 |

c/(H2SO4) /mol·L-1 |

V(H2SO4) /mL |

溶液溫度/℃ |

金屬消失 的時間/s |

|

|

反應前 |

反應后 |

||||||

|

1 |

0.10 |

鐵片 |

0.7 |

50 |

20 |

36 |

250 |

|

2 |

0.10 |

鐵片 |

0.8 |

50 |

20 |

35 |

200 |

|

3 |

0.10 |

鐵粉 |

0.8 |

50 |

20 |

36 |

25 |

|

4 |

0.10 |

鐵片 |

1.0 |

50 |

20 |

35 |

125 |

|

5 |

0.10 |

鐵片 |

1.0 |

50 |

35 |

50 |

50 |

分析上述數據,回答下列問題:

(1)實驗2和3表明, 對反應速率有影響,影響規律是

;

(2)僅表明反應物濃度對反應速率產生影響的實驗有 (填實驗序號);

(3)本實驗中影響反應速率的其他因素還有 ,能體現該影響因素的實驗序號是 ;

(4)在實驗4中滴入幾滴硫酸銅溶液,金屬消失的時間小于125s。

原因是

;

(5)實驗中的所有反應,反應前后溶液的溫度變化值(約15℃)相近,試從反應過程能量的變化角度推測其原因

。

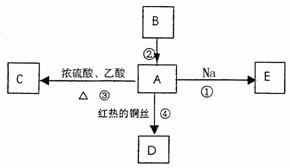

22. (5分)A是化學實驗室中最常見的有機物,它易溶于水并有特殊香味;B的產量可衡量一個國家石油化工發展的水平。有關物質的轉化關系如下圖所示:

(1)寫出B物質的結構簡式 ;

(2)反應④的化學方程式 ;

(3)反應②、③的反應類型分別為 、 。

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com