蚯蚓是森林中的土壤動物之一,主要以植物的枯枝敗葉為食。為探究蚯蚓對森林凋落物的作用,研究者做了如下實驗。

(1)森林生態系統中的各種生物稱為____________。從生態系統的成分角度看,蚯蚓屬于__________,從生態系統的功能角度看,蚯蚓的行為促進了___________________。

(2)研究者選擇4個樹種的葉片做了不同處理,于6~9月進行了室外實驗。每種葉片置于兩個盆中,與土壤混合均勻,將數目相等的蚯蚓置于其中飼養,統計蚯蚓的食物消耗量,結果如下表。

單位體重蚯蚓日平均食物消耗量(mg/(g﹒d))

| 不同處理 | 蒙古櫟 | 楊 | 紅松 | 白樺 |

| 未分解葉 | 2.44 | 5.94 | 4.79 | 7.30 |

| 半分解葉 | 7.20 | 9.42 | 8.71 | 5.23 |

(1)群落 分解者 物質循環和能量流動

(2)①排除蚯蚓個體差異對實驗結果的影響(控制無關變量) 滅菌 ②高于(大于) 楊半分解葉 葉片種類和分解(腐解)程度(2分)

(3)蚯蚓 (抵抗力)穩定性(或“自我調節能力”)

解析試題分析:(1)一個生態系統中的所有生物構成群落。從生態系統的成分角度看,蚯蚓屬于分解者,生態系統的主要功能是物質循環和能量流動,蚯蚓作為分解者將有機物分解為無機物,促進了物質循環和能量流動。

(2)①實驗選擇生長狀況一致的蚯蚓的目的是排除蚯蚓的個體差異對實驗結果的影響。土壤中也存在很多種類的分解者,所以實驗前,需對土壤進行滅菌。

②由表格可知,蚯蚓對半分解葉的消耗量大于未分解葉的消耗量,在不同的葉片中,對楊半分解葉消耗量最大,說明葉片的分解程度和葉片種類是影響蚯蚓攝食偏好的主要因素。

(3)若在紅松林和蒙古櫟林中種植一些楊樹,由于蚯蚓的偏好,會增加蚯蚓的種類和數量,增加整個生態系統的抵抗力穩定性(或自我調節能力)

考點:本題探究蚯蚓對森林凋落物的作用,意在考查考生具有對一些生物學問題進行初步探究的能力,能運用所學知識與觀點,通過比較、分析與綜合等方法對某些生物學問題進行解釋、推理,做出合理的判斷的能力。

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

下列關于物質跨膜運輸的敘述正確的是

| A.線粒體DNA上的基因所表達的酶與線粒體的功能有關,若線粒體DNA受損傷,對神經細胞吸收K+沒有影響 |

| B.相對分子質量比較小的物質或離子都可以通過自由擴散進入細胞 |

| C.胰島B細胞分泌胰島素時消耗能量,因此胰島素出入細胞屬于主動運輸 |

| D.對離體培養的小腸上皮細胞進行紫外線處理,結果吸收甘氨酸的功能喪失,最可能的原因是細胞膜上的載體蛋白缺失或結構發生變化 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

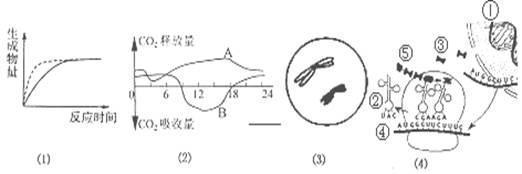

對下列四幅圖對應的生理活動,不正確的敘述是

| A.(1)圖能正確表示酶濃度增加,而其他條件不變時,生成物質量變化的曲線圖(圖中虛線表示酶濃度增加后的變化曲線) |

| B.(2)圖曲線A可以代表池塘中腐生生物呼出的CO2量變化,曲線B可以代表池塘中藻類吸收或放出CO2量變化 |

| C.如果(3)圖表示某生物的次級卵母細胞,那么,在通常情況下該生物體細胞中染色體的最多數目為4個 |

| D.(4)圖中①④中的堿基不完全相同;③約有20種 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

下列關于實驗的敘述,錯誤的是

| A.觀察根尖分生組織細胞的有絲分裂實驗中,漂洗的目的是防止解離過度,同時防止解離液影響染色效果 |

| B.在觀察植物細胞吸水和失水的實驗中,若選用紫色洋蔥鱗片葉內表皮做實驗,則不能產生質壁分離及復原現象 |

| C.在用樣方法調查植物種群密度的實驗中,通常選取雙子葉植物,因為其容易計數 |

| D.在觀察細胞內DNA和RNA分布的實驗中,使用吡羅紅甲基綠混合染液進行染色 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

下列關于實驗的描述不正確的是:

A.DNA在NaCl溶液中的溶解度,隨NaCl溶液濃度的不同而不同

B.在葉綠體中色素的提取和分離實驗中,可以用丙酮提取色素

C.雙縮脲試劑A、B混合均勻后加入豆漿中,溶液顯紫色

D.觀察細胞質流動的實驗,可用細胞質中的葉綠體的運動作為標志

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

美國研究人員發現了一種含有集光綠色體的罕見好氧細菌,每個集光綠色體含有大量葉綠素,使得細菌能夠同其他生物爭奪陽光,維持生存。下列有關該菌的敘述,正確的是

| A.由該細菌可知,細菌不一定都是分解者,也可以是生產者 |

| B.該菌的基本結構包括細胞壁、細胞膜、細胞質和細胞核 |

| C.該菌是好氧細菌,其生命活動所需能量主要由線粒體提供 |

| D.該菌是光能自養細菌,其光合作用的場所是葉綠體 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

下列有關生物學研究方法的敘述中,不正確的有

①為了解決光合作用中產生的氧氣來源問題,卡爾文用了同位素標記法進行研究

②用樣方法調查植物種群密度時,取樣的關鍵是隨機取樣

③研究土壤中小動物類群豐富度時用標志重捕法

④孟德爾遺傳規律的研究過程和摩爾根果蠅眼色遺傳的研究過程均用到了假說一演繹法

⑤在電子顯微鏡下拍攝到的葉綠體的結構照片屬于概念模型

⑥在探究生長素類似物促進插條生根的最適濃度實驗中,用沾蘸法處理時要求時間較長、溶液濃度較低,浸泡法則正好相反

⑦調查人群中某遺傳病發病率時,最好要選取群體中發病率較高的單基因遺傳病

⑧數學模型中曲線圖比數學方程式更能直觀地反映出種群數量的增長趨勢

| A.一項 | B.二項 | C.三項 | D.四項 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

某同學在實驗室中做“植物細胞的吸水和失水”實驗時,在實驗室老師的幫助下,進行了一系列的創新實驗,實驗步驟和現象如下表:

| 實驗組 | 5分鐘的現象 | 再過5分鐘 | 滴加清水5分鐘 | |

| ① | 0.3 g/mL蔗糖溶液 | x | 無變化 | 質壁分離復原 |

| ② | 0.5 g/mL蔗糖溶液 | 質壁分離 | y | 無變化 |

| ③ | 1 mol/LKNO3溶液 | 質壁分離 | 質壁分離復原 | z |

| ④ | 1 mol/L醋酸溶液 | 無變化 | 無變化 | 無變化 |

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com