某校學習小組準備 探究氣體的測定和數據處

探究氣體的測定和數據處 理方法.

理方法.

【提出問題】

如何利用石灰石(主要成分為 )與稀鹽酸反應來測定生成

)與稀鹽酸反應來測定生成 的質量和體積,并處理數據.

的質量和體積,并處理數據.

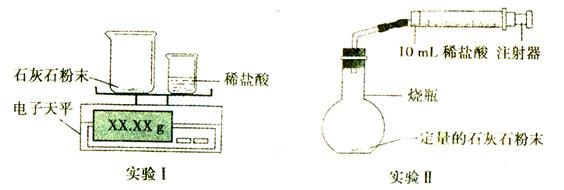

【實驗設計】通過下列兩個實驗分

【實驗設計】通過下列兩個實驗分 別測定

別測定 的質量和體積:

的質量和體積:

【分析與表達】

(1)實驗I中,將小燒杯中 的所有稀鹽酸分幾次加入到大燒杯中,并不斷攪拌,判斷石灰石中

的所有稀鹽酸分幾次加入到大燒杯中,并不斷攪拌,判斷石灰石中 完全反應的實驗現象是 .

完全反應的實驗現象是 .

(2)實驗II中,先連接好裝置,再 (填操作名稱),然后裝好藥品,最后將10ml稀鹽酸快速推入燒瓶 中

中 .若稀鹽酸是緩慢推入的,則可能造成的后果是

.若稀鹽酸是緩慢推入的,則可能造成的后果是  .

.

【記錄與處理】

(3)已知實驗I反應前的總質量[m(大燒杯+石灰石粉末)+m(小燒杯+稀鹽酸)],要計 算生成

算生成 的質量,至少還需要的數據是 .

的質量,至少還需要的數據是 .

A.m(小燒杯) B.m(大燒杯) C.m(大燒杯+反應后剩余物)

(4)實驗II的實驗記錄如下(表中數據在相同溫度、相同壓強條 件下測定):

件下測定):

| 時間/min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 注射器讀數/ml | 60.0 | 85.0 | 88.0 | 89.0 | 89.5 | 89.8 | 89.9 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |

根據以上實驗過程和數據綜合分析,最終生成 的體積是

的體積是  ml

ml .

.

(5)(6分)該學習小組的同學采集了一塊石灰石樣品,將其敲碎后,稱出6g放入燒杯內(燒杯質量為20g).然后加入50g稀鹽酸(足量),充分反應后,再稱量為73.8g(連燒杯一起).試回答:

①將石灰石樣品敲碎的主要目的是_______________________________________.

②該實驗過程中,共產生CO2的質量是____________________.

③該石灰石樣品中碳酸鈣的質量分數是多少?(寫出計算過程,結果保留一位小數)

科目:初中化學 來源: 題型:

A~G是初中常見的7種物質,它們有如圖所示的轉化關系(部分產物已略去).已知A、C是無色液體,B、F是無色氣體,其中大量排放F會引起溫室效應,D是黑色固體,G是紫黑色固體.

(1)請寫出下列物質的名稱:G ,H ;

(2)請寫出下列反應的化學方程式:①C→B+H ,②G→B .

(3)實驗室常用 澄清石灰水 (填物質名稱)檢驗F氣體的存在,該反應的化學方程式為 .

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

按要求寫出數字和符號

(1)3個氯原子 ▲ ; (2)2個硝酸根離子 ▲ ;

(3)氫氧化鈣中鈣元素顯+2價 ▲ ;(4)三個五氧化二磷分子 ▲ ;

(5)人體中缺 ▲ 會使兒童發育停滯,智力低下,嚴重時會得侏儒癥。

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

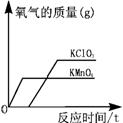

對資料或實驗數據的分析是否正確,直接關系到科學探究是否符合客觀事實.下圖為 實驗室用等質量的高錳酸鉀和氯酸鉀(另加少量的二氧化錳),分別制取氧氣的數據分析示意圖.下列依據圖示信息所得出的分析正確的是( )

實驗室用等質量的高錳酸鉀和氯酸鉀(另加少量的二氧化錳),分別制取氧氣的數據分析示意圖.下列依據圖示信息所得出的分析正確的是( )

A.同時開始加熱,先收集到氧氣的是氯酸鉀

B.用相同容 積的試管制取較多量的氧氣時,宜選擇氯酸鉀為原料

積的試管制取較多量的氧氣時,宜選擇氯酸鉀為原料

C.加入少量的二氧化錳使氯酸鉀產生的氧氣質量增加

D.反應時間較長的是高錳酸鉀

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

下列說法正確的是( )

|

| A. | 燃燒都生成氣體 |

|

| B. | 凡有發光、發熱現象的變化都叫燃燒 |

|

| C. | 燃燒、緩慢氧化、爆炸不一定都是化學變化 |

|

| D. | 完全燃燒放熱,不完全燃燒不放熱 |

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

知識的整理有錯誤的是( )

| A.實驗方法 | B.化學與生活 |

| ①鑒別O2、CO2﹣﹣可用澄清石灰水 ②熄滅酒精燈﹣﹣用嘴吹滅 ③除去鐵銹﹣﹣用稀鹽酸 | ①人體缺鐵會引起貧血癥 ②海水中含量最大的元素是氧元素 ③進入久未開啟的菜窖之前做燈火試驗 |

| C.實驗記錄 | D.物質構成 |

| ①用10mL量筒量取8mL水 ②20mL水與20mL酒精混合體積小于40mL ③用托盤天平稱取5.6g食鹽 | ①分子、原子、離子都能構成物質 ②空氣、液氧、二氧化碳中都含氧分子 ③碳酸鈣的化學式為CaCO3 |

|

| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

對乙酰氨基苯酚(C8H9NO2)是速效感冒膠囊的有效成分之一,下列敘述正確的是

A.對乙酰氨基苯酚是一種化合物

B.對乙酰氨基苯酚中含有2個氧原子

C.對乙酰氨基苯酚的相對分子質量是141

D.對乙酰氨基苯酚中,碳、氫、氮、氧元素的質量比是8:9:1:2

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com