農業生產中長期使用某種殺蟲劑后,害蟲的抗藥性增強,殺蟲效果下降,原因是

| A.殺蟲劑誘發了害蟲抗藥性基因的產生 |

| B.殺蟲劑對害蟲具有選擇作用,使抗藥性害蟲的數量增加 |

| C.殺蟲劑能誘導害蟲分解藥物的基因大量表達 |

| D.抗藥性強的害蟲所產生的后代都具有很強的抗藥性 |

B

解析試題分析:害蟲的群體本身就有一些個體具有抗藥性,害蟲抗藥性基因是本來就存在的,A錯誤;當使用某種殺蟲劑后,絕大多數害蟲被殺死,少數具有抗藥性的個體生存下來并繁殖,抗藥性害蟲大量繁殖,因此,殺蟲劑對害蟲起到一個定向選擇的作用,B正確;使用殺蟲劑后害蟲不死,是因為在殺蟲劑的選擇作用下能存活的都是抗藥性的個體,C錯誤;設抗藥基因是顯性A,那么Aa自交的后代可能有aa(不抗藥),所以抗藥性強的害蟲有的沒有很強的抗藥性,D錯誤。

考點:本題考查自然選擇在生物進化中的作用,意在考查考生能運用所學知識與觀點,通過比較、分析與綜合等方法對某些生物學問題進行解釋、推理,做出合理的判斷的能力。

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

A血型且色覺正常的女性與AB血型、色覺正常的男性婚配,所生孩子不可能的是

| A.男孩、AB型血、色覺正常 |

| B.男孩、A型血、色盲 |

| C.女孩、B型血、色覺正常 |

| D.女孩、B型血、色盲 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

下列關于生物學研究中常用技術及方法的描述,正確的是

| A.探究淀粉酶催化的最適溫度時不需要設計預實驗 |

B.用 標記的噬菌體侵染細菌能證明DNA是遺傳物質 標記的噬菌體侵染細菌能證明DNA是遺傳物質 |

| C.運用數學模型建構的方法研究某種群數量的變化規律 |

| D.孟德爾在雜交實驗中提出的“雌雄配子隨機結合”屬于“假說一演繹”的推理內容 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

關于生物進化的敘述中正確的是( )

| A.進化總是由突變引起的,且變異個體總是適應環境的 |

| B.進化改變的是個體而不是群體 |

| C.基因突變產生新基因改變了種群的基因頻率,對生物進化有重要意義 |

| D.在生物進化過程中,種群基因頻率總是變化的,且顯性基因頻率比隱性基因頻率增加得快 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

某研究小組研究了某地的兩個湖泊,每個湖中生活著兩種相似的魚:紅褐色的和金黃色的。這一地區可能發生過洪水。他們不清楚這兩種魚之間的關系,于是作出兩種如圖所示的假設。以下說法中不正確的是

| A.假說甲認為紅褐色魚和金黃色魚起源于同一種灰色魚 |

| B.假說乙認為湖Ⅰ中原來只有紅褐色魚,湖Ⅱ中原來只有金黃色魚,發洪水時,這兩個湖中的魚混雜在一起 |

| C.假說甲說明湖Ⅰ和湖Ⅱ由于地理隔離的作用形成金黃色魚和紅褐色魚 |

| D.如果紅褐色魚和金黃色魚不能雜交,或雜交后不能產生可育后代,說明它們不是一個物種 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

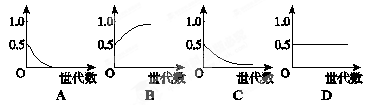

人工建立一個數量足夠大的果蠅實驗群體,雌雄個體數量相當且均為雜合子。已知某隱性基因純合致死,則預測該隱性基因頻率的變化曲線是(縱坐標表示該隱性基因頻率)( )

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

生物的某些變異可通過細胞分裂某一時期染色體的行為來識別。甲、乙兩模式圖分別表示細胞減數分裂過程中出現的“環形圈”、“十字形結構”現象,圖中字母表示染色體上的基因。下列有關敘述正確的是( )

| A.甲、乙兩種變異類型分別屬于染色體結構變異和基因重組 |

| B.甲圖是由于個別堿基對的增添或缺失,導致染色體上基因數目改變的結果 |

| C.乙圖是由于四分體時期同源染色體非姐妹染色單體之間發生交叉互換的結果 |

| D.甲、乙兩圖常出現在減數第一次分裂的前期,染色體與DNA數之比為1∶2 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:單選題

用純合的二倍體水稻品種高稈抗銹病(DDTT)和矮稈不抗銹病(ddtt)進行育種時,一種方法是雜交得到F1,F1再自交得F2;另一種方法是用F1的花藥進行離體培養,再用秋水仙素處理幼苗得到相應植株。下列敘述正確的是 ( )

| A.前一種方法所得的F2中重組類型和純合子各占5/8、1/4 |

| B.后一種方法所得的植株中可用于生產的類型比例為2/3 |

| C.前一種方法的原理是基因重組,原因是非同源染色體自由組合 |

| D.后一種方法的原理是染色體變異,是由于染色體結構發生改變 |

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com