| A. | 基因工程技術 | B. | 誘變育種技術 | C. | 雜交育種技術 | D. | 組織培養技術 |

分析 1、基因工程又叫DNA重組技術,是指按照人們的意愿,進行嚴格的設計,并通過體外DNA重組和轉基因等技術,賦予生物以新的遺傳特性,從而創造出更符合人們需要的新的生物類型和生物產品.

2、植物組織培養是無性繁殖,可以保持生物體的優良性狀.

3、四種育種方法:

| 雜交育種 | 誘變育種 | 單倍體育種 | 多倍體育種 | |

| 方法 | (1)雜交→自交→選優 | 輻射誘變、激光誘變、化學藥劑處理 | 花藥離體培養、秋水仙素誘導加倍 | 秋水仙素處理萌發的種子或幼苗 |

| 原理 | 基因重組 | 基因突變 | 染色體變異(染色體組先成倍減少,再加倍,得到純種) | 染色體變異(染色體組成倍增加) |

解答 解:A、基因工程技術能按照人們的意愿定向改造生物性狀,因此該技術能有效地打破物種的界限,定向地改造生物的遺傳性狀,培育農作物的新的優良品種,A正確;

B、誘變育種的原理是基因突變,而基因突變具有不定向性,所以該技術不能定向改造生物的性狀,B錯誤;

C、雜交育種的原理是基因重組,該技術不能打破物種的界限來培育農作物新品種,C錯誤;

D、組織培養技術屬于無性繁殖,該技術能保持親本的優良性狀,因此不能改造生物的遺傳信息,也不能培育出農作物新品種,D錯誤.

故選:A.

點評 本題考查基因工程、細胞工程及育種的相關知識,要求考生識記基因工程的原理及相關應用,明確基因工程技術可定向改造生物的性狀;識記植物組織培養技術的原理及相關應用;掌握幾種常見的育種方法及其原理,能根據題干要求做出準確的判斷,屬于考綱識記和理解層次的考查.

閱讀快車系列答案

閱讀快車系列答案科目:高中生物 來源: 題型:解答題

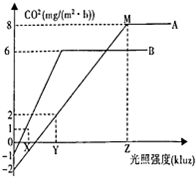

如圖表示A.B兩種植物隨著光照強度的變化,CO2吸收量或CO2釋放量的變化曲線圖.據圖回答:

如圖表示A.B兩種植物隨著光照強度的變化,CO2吸收量或CO2釋放量的變化曲線圖.據圖回答:查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:選擇題

| A. | 抗維生素D佝僂病患者由于體形和正常人存在差異很難找到配偶 | |

| B. | 熊羚羊之間為爭奪雌羚羊發生爭斗 | |

| C. | 小麥通常自花傳粉,不能自由交配 | |

| D. | 在一個大的種群中,發生不定向的基因突變,如a→A、A→a |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:選擇題

| A. | 產生配子時非同源染色體自由組合,非同源染色體上的基因也隨之自由組合 | |

| B. | 產生配子時,姐妹染色單體分開,等位基因也隨之分離 | |

| C. | 染色體和基因在雜交過程中均保持完整性和獨立性 | |

| D. | 染色體和基因在體細胞中都成對存在 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:選擇題

| A. | 小腸絨毛上皮細胞生活的內環境為組織液和消化液 | |

| B. | 血紅蛋白、神經遞質、激素、葡萄糖和CO2都是內環境的成分 | |

| C. | 內環境穩態的實質是內環境的滲透壓、溫度和pH保持不變 | |

| D. | 內環境的穩態是機體進行正常生命活動的必要條件 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:多選題

| A. | 單克隆抗體的制備采用了動物細胞融合技術和動物細胞培養技術 | |

| B. | 在植物組織培養形成試管苗的過程中,可能會發生染色體變異或基因突變,而不會發生基因重組 | |

| C. | 動物細胞融合與植物體細胞雜交相比,誘導融合的方法,依據的原理均相同,都能形成雜種細胞和雜種個體 | |

| D. | “試管嬰兒”實質上就是“體外受精”和“胚胎移植”的產物,能使不能產生精子或卵細胞的夫婦得到自己的孩子 |

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源:2015-2016學年陜西省高一上期末生物試卷(解析版) 題型:選擇題

(2006•廣東)以紫色洋蔥鱗莖表皮為材料觀察植物細胞質壁分離現象,下列敘述錯誤的是( )

A.在發生質壁分離的細胞中能觀察到紫色中央液泡逐漸縮小

B.滴加30%的蔗糖溶液比10%蔗糖溶液引起細胞質壁分離所需時間短

C.發生質壁分離的細胞放入清水中又復原,說明細胞保持活性

D.用高濃度的NaCl溶液代替蔗糖溶液不能引起細胞質壁分離

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源:2015-2016學年陜西省高一上期末生物試卷(解析版) 題型:選擇題

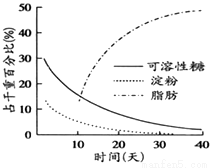

(2014秋•臨沂期末)油菜種子成熟過程中部分有機物的變化如圖所示,將不同階段的種子勻漿后檢測,結果正確的是( )

選項 | 取樣時間 | 檢測試劑 | 檢測結果 |

A | 第10天 | 斐林試劑 | 不顯色 |

B | 第20天 | 雙縮脲試劑 | 紫色 |

C | 第30天 | 蘇丹Ⅳ試劑 | 橘黃色 |

D | 第40天 | 碘液 | 藍色 |

A.A B.B C.C D.D

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com