硬水在煮沸過程中發生的反應原理之一是:Ca(HCO3)2 X↓+H2O+CO2↑。則X是

X↓+H2O+CO2↑。則X是

A. CaO B. Ca(OH) 2 C. CaCO3 D. Na2CO3

閱讀快車系列答案

閱讀快車系列答案科目:初中化學 來源: 題型:

某課外活動小組在學習了書本 “空氣中氧氣含量的測定”實驗,知道P2O5 不能隨便排放在空氣中,否則會對空氣造成污染,所以對該實驗進行了改進:

在由兩個注射器組成的密閉系統內共有50 mL空氣,如右圖。然后給裝有紅磷的玻璃管加熱。同時交替推動兩個注射器的活塞,至玻璃管內的紅磷變成白煙,且較長時間內無進一步變化時停止。停止加熱后,待 冷卻至室溫將氣體全部推至一個注射器內。

冷卻至室溫將氣體全部推至一個注射器內。

請根據你對上述實驗的理解,回答下列問題:

(1)實驗結束后,注射器內的氣體體積理論上應該減少約 mL。

(2)在實驗的加熱過程中,交替緩慢推動兩個注射器的目的是 。寫出該反應的文字表達式 。

(3)上述實驗只是粗略測定空氣中氧氣含量的一種方法,你認為造成該實驗不夠精確的可能原因是 (寫出其中一種) 。

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

以下4個圖像,能正確反映對應關系的是

| A | B | C | D |

| 加熱一定質量 的高錳酸鉀固體 | 鎂帶在空氣中加熱 | 木炭在盛有氧氣 的密閉容器內燃燒 | 電解水生成兩種氣體 |

|

|

|

|

|

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

竹子是“有節、中空、四季常綠”的植物(如圖所示)。同學們對竹子中的

氣體成分展開了探究,測定其成分。小資料:

【資料】CO2是一種無色無味的氣體,相同條件下密度大于空氣的密度,能溶于水,能使澄清的石灰水變渾。

【資料】CO2是一種無色無味的氣體,相同條件下密度大于空氣的密度,能溶于水,能使澄清的石灰水變渾。

(1)收集竹子中的氣體。

小華提出:將一節竹子浸沒在水中,在竹子上鉆孔,用排水法收集氣 體。

小剛提出:可用注射器從竹子中抽取氣體。

大家認為兩人的想法都可行,于是分為A、B兩組,在相同的條件下,A組采用小華的取氣方法,B組采用小剛的取氣方法,分別完成下面的實驗。

(2)檢驗氣體中是否含有二氧化碳氣體。

| 實驗步驟 | 實驗現象 | 實驗結論及解釋 |

| 向所取氣體中加入

|

| 有二氧化碳生成。 |

(3)測定氧氣含量。

【查閱資料】紅磷的著火點為240℃,白磷的著火點為40℃。

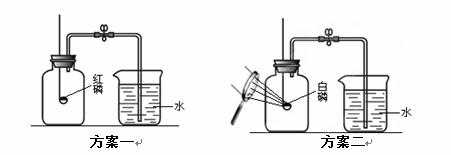

【設計實驗】同學們設計了如下圖所示的方案一和方案二來測定氧氣含量。

【進行實驗】按上述兩個方案進行多次實驗。

【反思與評價】

a.實驗中磷的量應為足量,原因是 。

b.兩個方案的實驗測定結果不同,測定結果比較準確的是方案 ,原因是 。

c.經過A、B兩組同學的實驗,A組測得的含氧量總是大于B組的,你認為原因是 。(2分)

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

下列關于水的描述正確的是

A.河水經活性炭凈化后得到純水

B.用過濾的方法可將硬水轉化為軟水

C.鑒別硬水和軟水可通過觀察顏色

D.水電解實驗,與電源負極相連的電極上生成氫氣

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

物質與其構成粒子之間的關系如圖6,鋁原子的相關信息如圖7。

| |||

| |||

結合圖6和圖7信息,回答下列問題:

(1) 將圖6和圖7中內容補充完整:① ;② (填單質);X= 。

(2)鋁屬于________(填“金屬”或“非金屬”)元素;鋁原子的相對原子質量為___________,其最外層有 個電子,在化學反應中易___________(填“失去”或“得到”)電子形成鋁離子,鋁離子符號為_____________。

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

為了履行國際社會的《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》我國政府決定自2003年6月1日起在全國范圍內禁止使用“CTC”作為清潔劑,“CTC”稱為四氯化碳,是常見的服裝 干洗劑,也是修正液(又稱涂改液)中的一種溶劑,還

干洗劑,也是修正液(又稱涂改液)中的一種溶劑,還 是一種優良的滅火劑。根據以上信息回答:

是一種優良的滅火劑。根據以上信息回答:

(1)“CT C”的化學式為:_____________其中碳元素的化合價為:___________

C”的化學式為:_____________其中碳元素的化合價為:___________

(2)推測“CTC”的物理性質和化學性質各一種

物理性質:________________________ _______

化學性質:_______________________________ _______

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

水是人類生活不可缺少的物質。下列有關水的敘述不正確的是 ( )

A. 水是由氫元素和氧元素組成的化合物

B. 氫氣燃燒生成水和電解水的基本反應類型相同

C. 用肥皂水可以區分硬水和軟水

D. 根據水的化學式可知,一個水分子中含有兩個氫原子和一個氧原子

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com