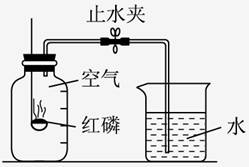

某同學設計了測定空氣中氧氣含量的實驗,實驗裝置如圖2-3。該同學的實驗步驟如下:

①將圖中的集氣瓶容積分為5等份,并作好標記。

②在酒精燈上點燃紅磷,并立即伸入集氣瓶內,塞緊橡皮塞。

③充分反應后,待集氣瓶冷卻至室溫,打開彈簧夾。 圖2-3

③充分反應后,待集氣瓶冷卻至室溫,打開彈簧夾。 圖2-3

請回答下列問題:

(1)該實驗中紅磷需稍過量,目的是 。

(2)步驟②集氣瓶中的現象是 ,

由步驟③中打開彈簧夾后觀察到的現象可得出空氣中氧氣的體積分數約為 。

由步驟③中打開彈簧夾后觀察到的現象可得出空氣中氧氣的體積分數約為 。

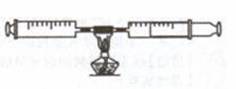

(3)某課外活動小組在學習了書本“空氣中氧氣的含量的測定”實驗后,知道P2O5不能隨便排放到空氣中,否則會對空氣造成污染,所以對該實驗進行了改進:在由兩個注射器組成的密閉系統內共有50 mL 空 圖2-4

氣,如圖2-4。然后給裝有紅磷的玻璃管加熱。同時緩慢交替推動兩個注射器的活塞,至玻璃管內的紅磷變成白煙,且較長時間內無進一步變化時停止。停止加熱后,待冷卻至室溫將氣體全部推至一個注射器內。

請根據你對上述實驗的理解,回答下列問題:

①實驗結束后,注射器內的氣體體積理論上應該減少約_________mL。

②在實驗的加熱過程中,交替緩慢推動兩個注射器活塞的目的是__________________。寫出反應的文字表達式_____________________________。

③上述實驗只是粗略測定空氣中氧氣含量的一種方法,你認為造成該實驗不夠精確的可能原因是________________________________(寫出其中一種)。

天天向上一本好卷系列答案

天天向上一本好卷系列答案 小學生10分鐘應用題系列答案

小學生10分鐘應用題系列答案科目:初中化學 來源: 題型:

下列敘述中,主要利用了單質碳在常溫下化學性質穩定的是( )

①檔案材料要用碳素墨水填寫 ②木樁埋入地里的一段用火將其表面烤焦 ③石墨做鉛筆芯 ④古代用墨汁寫字繪畫 ⑤石墨粉作耐高溫的潤滑劑

A.①④⑤ B.①②④ C.②③④ D.①③⑤

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

植物進行光合作用可表示為:水+二氧化碳 淀粉+氧氣,據此可知淀粉的組成中一定含有的元素是 ( )

A.碳、氫 B.碳、氧 C.氫、氧 D.碳、氫和氧

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

質量守恒定律是物質科學中的一條重要規律,具體表述為:參加化學反應的各物質的質量總和,等于反應后生成的各物質的質量總和。

質量守恒定律是物質科學中的一條重要規律,具體表述為:參加化學反應的各物質的質量總和,等于反應后生成的各物質的質量總和。

|

只 有A裝置能用來驗證質量守恒定律,B、C裝置則不能。

有A裝置能用來驗證質量守恒定律,B、C裝置則不能。

否定B裝置的理由是: 。

否定C裝置的理由是: 。

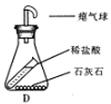

(2)小明將C裝置進行改進,如圖D所示。

①此實驗的現象是 。

②待完全反應后,將裝置 D置于天平上稱量,所得數據較反應前的小。若整

D置于天平上稱量,所得數據較反應前的小。若整

個操作過程無差錯,則造成上述實驗誤差的原因是

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

實驗室中藥品要注意節約。如果沒有說明用量,固體只需蓋滿試管底部即可,而液體一般取( )

A.1~2mL B.2~3 mL C.3~4 mL D.4~5 mL

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

某同學對蠟燭(主要成分是石蠟)及其燃燒進行了如下探究。

請填寫下列空格

請填寫下列空格

(1) 取一支蠟燭,用小刀切下一小塊,把它放入水中,蠟燭浮在水面上。結論:石蠟的密度比水 。

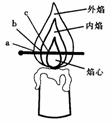

(2) 點燃蠟燭,觀察到蠟燭火焰分為外焰、內焰、焰心三層。

把一根火柴梗放在蠟燭的火焰中(如右圖A)約1s后取出可以看到

火柴梗的 處最先碳化。結論:蠟燭火焰的 層溫度最高。

(3) 再將一只干燥的燒杯罩在蠟燭火焰上方,燒杯內壁出現水 圖A

霧。 取下燒杯,迅速向燒杯內倒人少量澄清的石灰水,振蕩,澄

霧。 取下燒杯,迅速向燒杯內倒人少量澄清的石灰水,振蕩,澄

清石灰水變渾濁。結論:蠟燭燃燒生成了 和 。

(4)取來一根玻璃導管,將其一端插入火焰中(如圖B),然后

在其上端處點火,竟然產生火焰。這一現象引發我們猜想蠟燭燃燒時,

是 (選擇下面的代號填空)在燃燒。

A.固態的石蠟 B.液態的石蠟 C.氣態的石蠟 圖B

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

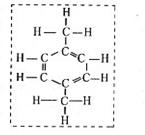

2014年4月2日—4日發生了清華學生PX詞條“保衛戰”,最終在百度百科上鎖定“PX”為“低毒化合物”的準確描述,向國人揭示了尊重事實的科學態度。PX是“對二甲苯”,其組成和結構如右圖所示,相關性質如下:①無色透明液體,有芳香氣味 ②熔點13.2℃、沸點138.5℃ ③密度0.86g/cm3 ④可燃 ⑤有揮發性,但比汽油低 ⑥遇火可爆炸,但爆炸性比汽油低 ⑦低毒,毒性與汽油相當

根據上述信息,請你回答下列問題:

根據上述信息,請你回答下列問題:

(1)上述中屬于PX物理性質的是(填數字序號) ;

(2)上述中屬于PX化學性質的是(填數字序號) ;

(3)根據PX的性質,從防止環境污染和安全的角度,應如何保存和儲運PX?

。

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com