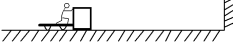

在如圖所示的光滑水平面上,小明站在靜止的小車上用力向右推靜止的木箱,木箱離開手以3m/s的速度向右勻速運動,運動一段時間后與豎直墻壁發生彈性碰撞,反彈回來后被小明接住后不再變化.已知木箱的質量為40kg,人與車的質量為60kg.求:

①推出木箱后小明和小車一起運動的速度大小;

②小明接住木箱后三者一起運動,在接木箱過程中系統損失的機械能是多少?

③整個運動變化過程中,小明對木箱產生的沖量是多少?

科目:高中物理 來源:2017屆河北省高三上學期11.11周練物理試卷(解析版) 題型:選擇題

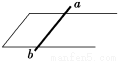

如圖所示,在水平面上有一固定的U形金屬框架,框架上放置一金屬桿ab,不計摩擦,在豎直方向上有勻強磁場,則 ( )

A.若磁場方向豎直向上并增大時,桿ab將向右移動

B.若磁場方向豎直向上并減小時,桿ab將向右移動

C.若磁場方向豎直向下并增大時,桿ab將向右移動

D.若磁場方向豎直向下并減小時,桿ab將向左移動

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2017屆北京市朝陽區高三上學期期中統一考試物理試卷(解析版) 題型:選擇題

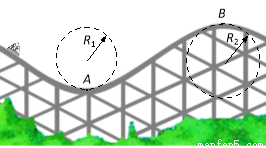

圖示為某種過山車游樂項目。已知車內某人的質量為m,軌道A、B兩點的曲率半徑分別為R1和R2,過山車經過A點時的速度大小為vA,人和車的大小相對軌道半徑可以忽略不計,不計摩擦阻力。當過山車無動力運行時,下列說法正確的是

A.該人在A點受到的支持力大小為

B.過山車經過B點時的最小速度為

C.從A點運動到B點的過程中,過山車(含人)的動量守恒

D.從A點運動到B點的過程中,過山車(含人)的機械能守恒

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2017屆重慶一中高三10月月考物理試卷(解析版) 題型:實驗題

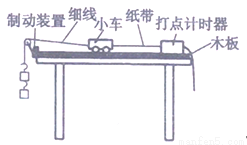

某同學采用如圖所示裝置來“探究動能定理”。小車處于準備釋放狀態,該實驗裝置不恰當的地方有:

(1) ;

(2) ;

(3) .

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2017屆重慶一中高三10月月考物理試卷(解析版) 題型:選擇題

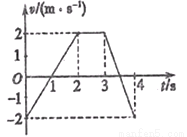

下圖是質量m=3kg的質點在水平面上運動的v-t圖象,以下判斷正確的是( )

A.在t=1.0s時,質點的加速度為零

B.在0~2.0s時間內,合力對質點做功為零

C.在1.0~3.0s時間內,質點的平均速度為1m/s

D.在1.0~4.0s時間內,合力對質點做功的平均功率為6W

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2017屆重慶市高三11月考物理試卷(解析版) 題型:選擇題

下列說法正確的是( )

A.氡的半衰期為3.8天,若取20個氡原子核,經7.6天后就—定剩下5個原子核了

B.某單色光照射某種金屬時不發生光電效應,改用波長較短的光照射該金屬時可能發生光電效應

C.經典物理學能解釋原子的穩定性和原子光譜的分立特性

D.為了解釋黑體輻射規律,普朗克提出電磁福射的能量是量子化的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2017屆西藏自治區拉薩中學高三上學期第三次月考物理試卷(解析版) 題型:簡答題

在水平地面上有一質量為2kg的物體,物體在水平拉力F的作用下由靜止開始運動,10s后拉力大小減為 該物體的運動速度圖象如圖所示,求:

該物體的運動速度圖象如圖所示,求:

①物體受到的拉力F的大小

②物體與地面之間的摩擦力系數(g=10m/s2)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2017屆西藏山南地區第二高中高三上學期11月考物理試卷(解析版) 題型:實驗題

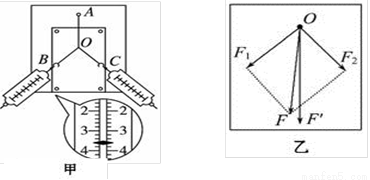

“研究共點力的合成”的實驗情況如圖甲所示,其中A為固定橡皮筋的圖釘,O為橡皮筋與細繩的結點,OB和OC為細繩,圖乙是在白紙上根據實驗結果畫出的圖示.

(1)本實驗用的彈簧測力計示數的單位為N,圖甲中與B相連的彈簧測力計的示數為 N。

(2)如果沒有操作失誤,圖乙中的F與F′兩力中,方向一定沿AO方向的是 .

(3)(單選題)本實驗采用的科學方法是 .

A.理想實驗法 B.等效替代法

C.控制變量法 D.建立物理模型法

(4)(多選題)實驗中可減小誤差的措施有 .

A、兩個分力F1、F2的大小要盡量大些

B、兩個分力F1、F2間夾角要盡量大些

C、拉橡皮筋的細繩要稍長一些

D、拉橡皮筋時,彈簧測力計、橡皮筋、細繩應貼近木板且與木板平面平行

(5)該實驗的結論是:在誤差允許的范圍內,力的合成遵循 法則 .

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2016-2017學年河北武邑中學高二上11.27周考物理卷(解析版) 題型:選擇題

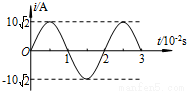

某正弦交流電的電流i隨時間t變化的圖像如圖所示;由圖可知:

A.電流的最大值為10A

B.電流的有效值為10A

C.該交流電的周期為0.03s

D.該交流電的頻率為0.02Hz

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com