光滑水平面上,用彈簧相連接的質量均為2kg的A、B兩物體都以v0=6m/s的速度向右運動,彈簧處于原長.質量為4kg的物體C靜止在前方,如圖所示,B與C發生碰撞后粘合在一起運動,在以后的運動中,求:

(1)彈性勢能最大值為多少?

(2)當A的速度為零時,彈簧的彈性勢能為多少?

名校課堂系列答案

名校課堂系列答案科目:高中物理 來源:2017屆湖北省高三3月考理綜試卷之物理試卷(解析版) 題型:實驗題

某同學利用如圖所示的電路可以測量多個物理量。實驗室提供的器材有:

兩個相同的待測電源(內阻 ),電阻箱R1(最大阻值為999.9Ω),電阻箱R2(最大阻值為999.9Ω),

),電阻箱R1(最大阻值為999.9Ω),電阻箱R2(最大阻值為999.9Ω),

電壓表V(內阻約為2kΩ),電流表A(內阻約為2Ω),靈敏電流計G,兩個開關S1、S2。

主要實驗步驟如下:

①按圖連接好電路,調節電阻箱R1和R2至最大,閉合開關S1和S2,再反復調節R1和R2,使電流計G的示數為0,讀出電流表A、電壓表V、電阻箱R1、電阻箱R2的示數分別為I1、U1、r1、r2;

②反復調節電阻箱R1和R2(與①中的電阻值不同),使電流計G的示數為0,讀出電流表A、電壓表

V的示數分別為I2、U2。

回答下列問題:

(1)電流計G的示數為0時,電路中A和B兩點的電勢 和

和 的關系為___________;

的關系為___________;

(2)電壓表的內阻為_______,電流表的內阻為________;

(3)電源的電動勢E為________,內阻r為_________。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2016-2017學年河北省高一下學期(4.9) 周練物理試卷(解析版) 題型:選擇題

如圖所示,一可視為質點的小球以初速度v0從O點被水平拋出,經與兩墻壁四次彈性碰撞后剛好落在豎直墻壁的最低點D,此時速度與水平方向的夾角為θ,其中A、C兩點為小球與另一墻壁碰撞的等高點,已知兩墻壁間的距離為d,則下列說法正確的是:

A. xOA:xAB:xBC:xCD=1:3:5:7

B. 相鄰兩點間速度的變化量均相等

C.

D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2016-2017學年河北省高一(承智班)下學期(4.9)周練物理試卷(解析版) 題型:選擇題

做曲線運動物體的速度方向、合力的方向和運動軌跡如圖所示,其中正確的是( )

A.  B.

B.  C.

C.  D.

D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2016-2017學年河北省高一(承智班)下學期(4.9)周練物理試卷(解析版) 題型:選擇題

如圖所示,一帶電小球用絲線懸掛在水平方向的勻強電場中,當小球靜止后把懸線燒斷,則小球在電場中將作( )

A. 自由落體運動

B. 曲線運動

C. 沿著懸線的延長線作勻加速運動

D. 變加速直線運動

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2016-2017學年內蒙古高二下學期3月月考物理試卷(解析版) 題型:不定項選擇題

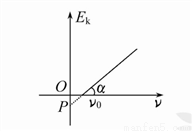

在做光電效應的實驗時,某金屬被光照射發生了光電效應,實驗測得光電子的最大動能Ek與入射光的頻率ν的關系如圖所示,由實驗圖線可求出( )

A. 該金屬的極限頻率和極限波長 B. 普朗克常量

C. 該金屬的逸出功 D. 單位時間逸出的光電子數

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2016-2017學年內蒙古高二下學期3月月考物理試卷(解析版) 題型:選擇題

關于光電效應有如下幾種陳述,其中正確的是( )

A.金屬的逸出功與入射光的頻率成正比

B.光電流強度與入射光強度無關

C.用不可見光照射金屬一定比可見光照射金屬產生的光電子的初動能要大

D.對任何一種金屬都存在一個“最大波長”,入射光的波長必須小于這個波長,才能產生光電效應

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2017屆湖南省郴州市高三模擬考試理綜考物理試卷(解析版) 題型:選擇題

做單向直線運動的物體,關于其運動狀態下列情況可能的是( )

A. 物體的速率在增大,而位移在減小

B. 物體的加速度大小不變,速率也不變

C. 物體的速度為零時加速度達到最大

D. 物體的加速度和速度方向相同,當加速度減小時,速度也隨之減小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2017屆陜西省西安市高三下學期一模考試物理試卷(解析版) 題型:多選題

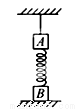

如圖所示,A、B兩物塊質量均為m,用一輕彈簧相連,將A用長度適當的輕繩懸掛于天花板上,系統處于靜止狀態,B物塊恰好與水平桌面接觸,此時輕彈簧的伸長量為 ,現將懸繩剪斷,則

,現將懸繩剪斷,則

A. 懸繩剪斷瞬間A物塊的加速度大小為2g

B. 懸繩剪斷瞬間A物塊的加速度大小為g

C. 懸繩剪斷后A物塊向下運動距離2 時速度最大

時速度最大

D. 懸繩剪斷后A物塊向下運動距離 時加速度最小

時加速度最小

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com