科目: 來源: 題型:

【題目】某研究小組在溫室大棚內測得植物在適宜溫度下,光照強度與CO2吸收量的關系,將實驗結果繪制成如圖曲線.下列有關說法正確的是( )

A.圖中CD段、DE段分別表示實際光合作用強度與呼吸作用強度

B.植物細胞呼吸產生的CO2總量=S2+S4

C.B點時葉肉細胞的光合作用強度大于呼吸作用強度

D.大棚用紅色或藍紫色薄膜對提高棚內植物的產量最有效

查看答案和解析>>

科目: 來源: 題型:

【題目】回答下列有關植物光合作用的問題。

Ⅰ某植物在停止供水和恢復供水條件下,氣孔開度(即氣孔開放程度)與光合速率的變化如圖所示。請回答:

(1)停止供水后,光合速率下降。這是由于水是光合作用的原料,又是光合產物在植物體內_______的主要介質。

(2)在溫度、光照相同的條件下,圖中A點與B點相比,光飽和點低的是____點,其主要原因是_______。

(3)停止供水一段時間后,葉片發黃,原因是___________。此時類囊體結構破壞,提供給暗反應的_______減少。

(4)生產實踐中,可適時噴施植物激素中的_____________,起到調節氣孔開度的作用。

Ⅱ植物接受過多光照可能對進行光合作用的相關細胞器造成損害,因此植物需要一種名為“非光化學淬滅”(NPQ)的機制來保護自身,在NPQ的作用下多余的光能會以熱能的形式散失。該機制的啟動和關閉特點如圖1所示,其中符號“┫”代表抑制作用。

(1)由上圖推測,在光照強度以及其它環境因素均相同的情況下,狀態③比狀態①的光合作用強度_____(強/弱)。

(2)下列關于NPQ機制從開啟到緩慢關閉過程中的一系列生理變化中,導致上述差異的因素可能有_____。(多選)

A.類囊體內H濃度下降

B.ATP的合成量下降

C.部分光能仍以熱能形式散失

D.NADP+的量下降

查看答案和解析>>

科目: 來源: 題型:

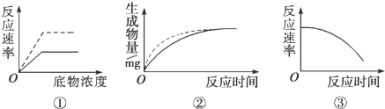

【題目】如圖表示在不同條件下,酶催化反應的速率(或生成物)變化.下列有關敘述中,不正確的是( )

A. 圖①虛線表示酶量增加一倍時,底物濃度和反應速率的關系

B. 圖②虛線表示增加酶濃度,其他條件不變時,生成物量與反應時間的關系

C. 圖③不能表示在反應開始的一段時間內,反應速率與時間的關系

D. 若圖②中的實線表示Fe3+的催化效率,則虛線可表示過氧化氫酶的催化效率

查看答案和解析>>

科目: 來源: 題型:

【題目】科技創新與社會經濟發展密切相關,下列表述符合這一觀點的是

A. 第一顆原子彈爆炸成功,反映一五計劃的成果

B. 李四光地質力學理論,反映新中國的科技成就

C. 袁隆平雜交水稻,緩解大躍進帶來的糧食困難

D. 銀河系列巨型計算機,反映參與信息技術革新

查看答案和解析>>

科目: 來源: 題型:

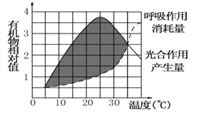

【題目】農科所技術員研究溫度對某蔬菜新品種產量的影響,將實驗結果繪制成如下曲線。據此提出以下結論,你認為正確的是

A. 光合作用酶的最適溫度高于呼吸作用酶的最適溫度

B. 溫室栽培該蔬菜時白天的溫度最好控制在35℃左右

C. 若晝夜溫度都維持在35℃,則該蔬菜體內的有機物含量將保持不變

D. 陰影部分表示蔬菜的有機物積累量

查看答案和解析>>

科目: 來源: 題型:

【題目】1960年1月,科學家首次乘坐的“里亞斯特”號深海潛水器成功下潛至馬里亞納海溝進行科考,在近萬米的海底,科學家們驚奇地看到比目魚和小紅蝦在游動。

(1)馬里亞納海溝中所有的比目魚組成了一個____________。

(2)幾百萬年的前海溝下與海溝上的比目魚還是屬于同一物種,但由于馬里亞納海溝中的比目魚群體長期與較淺域的比目魚缺乏基因交流,最終會產生____________隔離。 造成這種現象的兩個外部因素是 __________ 和__________。

(3)由于地質巨變,最終人類只搶救一對馬里亞納海溝中的比目魚,通過人工繁殖,最終產生一個新的比目魚種群,則此種群的基因庫中的基因數量與原種群相比要____。

(4)下圖表示某群島物種演化的模型,A、B、C、D為四個物種及其演化過程。A物種演變為B、C兩個物種的過程包括___________________三個環節 。

查看答案和解析>>

科目: 來源: 題型:

【題目】如圖甲、乙為兩個滲透裝置。甲圖是發生滲透作用時的初始狀態,乙圖是較長時間之后,通過漏斗內外的水分子達到動態平衡的狀態。下列有關敘述錯誤的是()

A. 圖中③為半透膜,水分子能自由通過

B. 圖甲中溶液②的濃度大于溶液①的濃度

C. 圖乙中溶液①的濃度與溶液②的濃度相等

D. 圖甲中溶液①和②濃度差越大,則圖乙中的水柱越高

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com