下列有關孟德爾豌豆雜交實驗的敘述,正確的是( )

A.豌豆花開時必須去雄和授粉

B.豌豆的種子數量多給數學統計帶來了困難

C.測交實驗能證明生物的性狀是由基因控制的

D.F1產生配子時基因分離是F2性狀分離的根本原因

永乾教育寒假作業快樂假期延邊人民出版社系列答案

永乾教育寒假作業快樂假期延邊人民出版社系列答案科目:高中生物 來源:【推薦】2014-2015學年河南省高三第五次月考生物試卷(解析版) 題型:選擇題

下列有關細胞癌變的敘述,正確的是( )

A.基因突變導致的各種細胞癌變均可遺傳

B.石棉和黃曲霉毒素是不同類型的致癌因子

C.人體的免疫系統對癌變細胞具有清除作用

D.癌變細胞內酶活性降低導致細胞代謝減緩

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源:2014-2015學年浙江省杭州地區7校高三上學期期末模擬聯考生物試卷(解析版) 題型:綜合題

(13分)煙草是雌雄同株植物,卻無法自交產生后代。這是由S基因控制的遺傳機制所決定的,其規律如下圖所示(注:精子通過花粉管輸送到卵細胞所在處,完成受精)。

(1)煙草的S基因分為S1、S2、S3等15種,它們互為 ,這是 的結果。

(2)控制該性狀的基因在遺傳時是否遵循基因自由組合定律? ,原因是 。

(3)如圖可見,如果花粉所含S基因與母本的任何一個S基因種類相同,花粉管就不能伸長完成受精.據此推斷在自然條件下,煙草不存在S基因的______個體。

(4)將基因型為S1S2和S2S3的煙草間行種植,全部子代的基因型種類為: ,比例為: 。

(5)請設計一種育種方案,以基因型是SS的煙草為材料,培育基因型為SS的純合體煙草。用遺傳圖解表示育種過程。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源:2014-2015學年浙江省杭州地區7校高三上學期期末模擬聯考生物試卷(解析版) 題型:選擇題

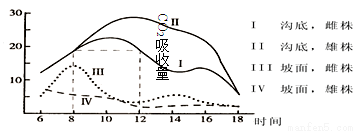

科學家對生長在某區域兩個不同地段(水分條件相對較好的溝底和水分條件較差的坡面)的中國沙棘雌、雄株進行了研究,測得一天中CO2吸收量變化如圖。下列分析正確的是

A.一般情況下,曲線I所代表的植株在8點和12點時碳反應所固定的CO2量不相同

B.在12:00時,若適當提高CO2濃度,短時間內植株Ⅱ中NADPH的合成速率減慢

C.溝底和坡面的中國沙棘雄株都比雌株更適合在干旱地區生存

D.提取秋季沙棘葉片中的光合色素進行紙層析,可能只出現溶解度較小的2條色素帶

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源:2014-2015學年浙江省杭州地區7校高三上學期期末模擬聯考生物試卷(解析版) 題型:選擇題

下列關于人體免疫的敘述正確的是

A.HIV病毒主要攻擊B淋巴細胞,導致免疫功能嚴重缺陷

B.多次接種乙肝疫苗增加效應細胞和記憶細胞屬于主動免疫

C.非特異性免疫的第一道防線由皮膚、黏膜和巨噬細胞構成

D.巨噬細胞和靶細胞表面的抗原—MHC復合體都能被效應細胞毒性T細胞識別

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源:2014-2015學年浙江省杭州地區7校高三上學期期末模擬聯考生物試卷(解析版) 題型:選擇題

將綠藻置于黑暗環境一段時間后再移到光下,此后綠藻細胞的葉綠體內可能發生的現象是( )

A.O2的產生停止 B.CO2的固定加快

C.ATP/ADP比值下降 D.NADPH/NADP+比值下降

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源:2014-2015學年浙江省杭州地區7校高三上學期期末模擬聯考生物試卷(解析版) 題型:選擇題

下列屬于單糖的是

A.CO2進入卡爾文循環后產生的第一個糖

B.細胞膜上糖被中的糖鏈

C.糖酵解產生的三碳化合物

D.構成酵母菌細胞壁物質的基本組成單位

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源:2014-2015學年河南省鄭州市畢業班第二次質量預測理綜生物試卷(解析版) 題型:綜合題

(7分)在調查某林場松鼠的種群數量時,計算當年種群數量與一年前種群數量的比值(λ),并得到如下圖所示的曲線。請據此回答下列問題:

(1)前4年該種群數量_______ (填“增大”、“減小”或“基本不變”),第9年調查松鼠的年齡組成,最可能表現為_______型。第______年松鼠的種群密度最低。

(2)第16~20年松鼠種群數量將呈_____ 型曲線增長,從物種之間的關系解釋,可能的原因有_________

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源:2014-2015學年福建省高二上學期期末考試生物試卷(解析版) 題型:選擇題

圖①~③分別表示人體細胞中發生的3種生物大分子的合成過程。下列敘述正確的是

A.過程①發生的主要場所是細胞質

B.過程②的起始點為起始密碼

C.過程③中核糖體在mRNA上由左向右移動

D.過程③的主要目的是形成氫鍵

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com