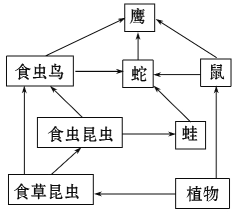

【題目】如圖表示某生態系統的食物網。下列有關敘述中不正確的是( )

A. 生態系統中,食物鏈交錯連接成食物網的原因是多種生物在不同的食物鏈中占有不同的營養級

B. 該圖中只體現生態系統的兩種成分,未體現的成分是非生物的物質和能量、分解者

C. 從理論上分析,維持一個生態系統存在的不可缺少的生物成分只有生產者——綠色植物

D. 該食物網由7條食物鏈組成,鷹為最高營養級

【答案】C

【解析】

據圖該圖是一個較復雜的食物網,共有7條食物鏈交錯而成。生態系統的結構包括生態系統的組成成分和營養結構,組成成分又包括非生物的物質和能量,生產者、消費者和分解者,營養結構是指食物鏈和食物網。生產者是生態系統的基石,分解者可以把生態系統中的有機物分解為無機物,是生態系統不可缺少的成分。

A、食物網形成的原因是同一生物在不同食物鏈中占據不同營養級,A正確;

B、該食物網中只有生產者和消費者,未體現出分解者和非生物的物質和能量這兩種成分,B正確;

C、從理論上分析,維持一個生態系統存在的不可缺少的生物成分是生產者和分解者,C錯誤;

D、此食物網由7條食物鏈交替形成,鷹為最高營養級,D正確。

故選C。

科目:高中生物 來源: 題型:

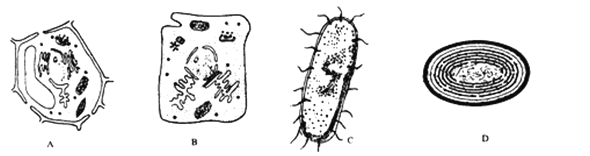

【題目】細胞是生物體結構和功能的基本單位,又是新陳代謝的主要場所。據圖回答:

(1)4個圖中屬于原核細胞的是______(填字母),判斷的理由是________________________。

(2)D圖所示生物其細胞中具有____________,因而能進行________作用,圖中除D外還有_____(填字母)也能進行此生理活動。

(3)A、D在結構上都具有__________________________(至少寫出兩點)。

(4)C細胞的DNA主要存在于__________,A細胞的DNA主要存在于___________。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:

【題目】如圖為突觸結構模式圖,下列說法不正確的是( )

A. 在a中發生了電信號→化學信號的轉變

B. ①中內容物釋放至②中主要借助于突觸前膜的主動運輸

C. ②處的液體為組織液

D. 一般情況下,神經元間傳遞的化學信號,在③處起作用后就被分解

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:

【題目】為了調查某學校附近河流的水質狀況,該學校生物興趣小組測定了河流水樣中的細菌含量,并進行了細菌的分離等工作。回答下列問題:

(1)如圖,該小組采用的是__________分離水樣中的細菌。操作時,接種環通過__________滅菌,在第二次及以后的操作時,總是從上一次的末端開始,這樣做的目的是_________。

(2)該實驗組將接種好的培養皿在恒溫箱中培養時倒置,其目的是_________。

(3)菌落是__________。單個菌落在生態學中可以被稱為______。根據培養皿上菌落的平均數可以計算河水中該細菌的密度,但計算的數據要比實際活菌的數目少,原因是_______。除了上述的活菌計數法外,_______________也是測定微生物數量的常用方法。

(4)該小組將得到的菌株接種到液體培養基中并混勻,一部分進行靜置培養,另一部分進行振蕩培養。結果發現:振蕩培養的細菌比靜置培養的細菌生長速度快。分析其原因是:____________。

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:

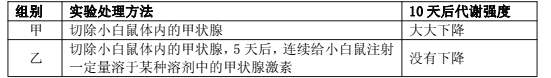

【題目】選擇30只生理狀況大致相同的健康成年小白鼠,測定小白鼠單位時間耗氧量的平均值,以代表鼠的物質代謝強度,將其隨機分為甲、乙兩組,做如下處理:

由此推測:是甲狀腺激素增強了小白鼠的物質代謝能力。為證明這一推論,要增加下列哪項操作作為對照

A. 切除甲狀腺,注射生理鹽水

B. 既不切除甲狀腺,也不注射甲狀腺激素

C. 從切除甲狀腺后的第5天開始,注射用于該實驗的溶劑

D. 從切除甲狀腺后的第5天開始,注射促甲狀腺激素

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:

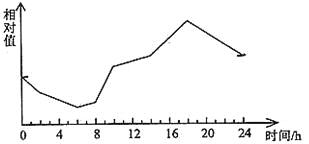

【題目】夏季晴天,將密閉在玻璃罩中的某綠色植物置于室外,從凌晨0時開始,定期測定玻璃罩中某種氣體含量,結果如圖。下列分析正確的是

A. 本實驗測定的氣體是CO2

B. 該植物進行光合作用的起始時間是6時

C. 若9時和12時合成有機物的速率相等,則9時的呼吸速率小于12時

D. 與0時相比較,24時該植物的干重減少

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:

【題目】某黑暗環境中一植株如圖甲,橫放一段時間后根、莖的生長情況如圖乙所示。下列相關敘述錯誤的是

A. 圖甲中主根生長相對較快說明該處具有頂端優勢

B. 圖乙中植株根的生長情況可反映生長素的兩重性

C. 圖甲→圖乙能反映植株的莖具有向光生長的特點

D. 圖乙可推測根和莖對生長素的反應敏感程度不同

查看答案和解析>>

科目:高中生物 來源: 題型:

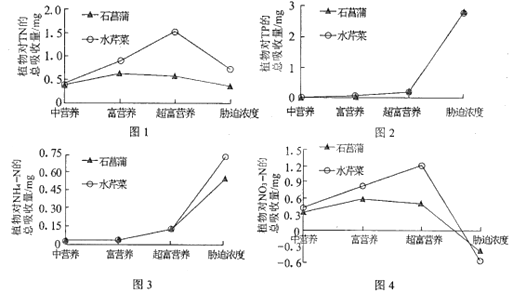

【題目】“綠水青山,就是金山銀山”。為了貫徹落實黨的十九大精神,某研究所開展了“探究太湖流域寒冷冬季條件下水生植物凈化水質的能力”的項目研究。科研人員在人工模擬條件下利用兩種不同水生植物進行實驗,獲得實驗結果如下圖(TN、TP分別表示水體中的總氮、總磷的含量)。據圖分析回答下列問題:

(1)研究人員常釆用______________法調查不同地區的河道中兩種植物的種群密度,并將其從原產地取來后,先置于模擬環境條件下培養10天,目的是___________________________。

(2)從經過上述處理的每種植物中選取等量植株,均分為三組,置于等量的不同濃度氮、磷的模擬污染水中開始培養,定期檢測每組水體中的_________________等離子含量,同時還需以 _________________為對照組,并測定其中的相應數據。

(3)實驗表明, ____________(填“石菖蒲”或“水芹菜”)對富含____________的污染水體耐受性更強。利用這兩種植物修復被污染水體時,需要嚴格控制水體中NO3-的濃度,理由是_________________ 。

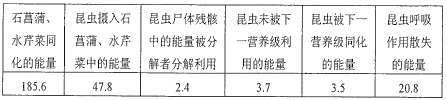

(4)某種植食性昆蟲以石菖蒲、水芹菜為食物。科研小組又對太湖流域的該植食性昆蟲種群的能量流動情況進行分析,結果如下表(數字為能量值,單位是 KJ/(cm2·a))。

據表分析,從石菖蒲、水芹菜到植食性昆蟲的能量傳遞效率為______%(小數點后保留一位數字)

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com