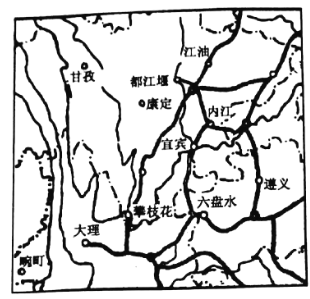

【題目】讀“西南地區鐵路交通示意圖”,回答下列問題。

(1)圖中所示地區東、西部交通線路密度有很大差異,產生這種差異的最主要的自然因素是_______。

(2)圖中所示地區東、西部除了交通線路密度有很大差異外,在交通形態、構成運輸網的運輸方式差異上明顯,請填表說明

科目:高中地理 來源: 題型:

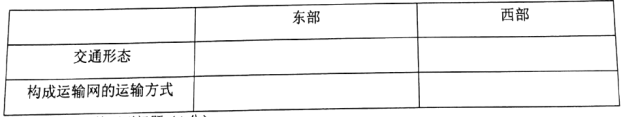

【題目】【選修6:環境保護】環境競爭力是自然環境、社會經濟發展狀況共同作用的結果,全面體現了當地可持續發展的能力和水平,主要包括生態環境、資源環境、環境管理等指標。結合材料,回答下列問題。

材料一 下圖為中國環境競爭力分布圖。

材料二 圖中A省屬亞熱帶季風氣候區,雨量充沛,四季分明,地形以山地丘陵為主。人口稠密,物產豐富,素有“魚米之鄉”“有色金屬之鄉”之稱。

(1)分析說明我國東部地區環境競爭力高的主要原因。

(2)A省面臨的主要環境問題有哪些?如何改變其環境競爭力較差的現狀?

查看答案和解析>>

科目:高中地理 來源: 題型:

【題目】____ to everyone the importance and value of these historic sites, the government has strengthened regulations to protect them.

A. To stress B. Stressing

C. Having stressed D. Stressed

查看答案和解析>>

科目:高中地理 來源: 題型:

【題目】在全球文化交流日益頻繁的背景下,我們要主動吸收異域文化的積極成分,但也絕不能失掉民族固有的文化血脈,喪失自己的主體性。材料表明

①文化創新可以推動社會實踐的發展

②學習外來文化要堅持以我為主、為我所用

③異域文化日漸成為我國文化發展的重要根基

④文化發展要反對“封閉主義”和“歷史虛無主義”

A.①② B.②④ C.②③ D.①④

查看答案和解析>>

科目:高中地理 來源: 題型:

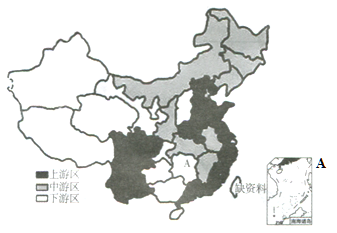

【題目】讀下圖,完成下列問題。

(1)甲、乙兩城市中,____城市更有條件發展成為商業中心。

(2)甲地的商業網點要____(填“多”或“少”)于乙地的商業網點。

(3)據圖填寫,乙地的綜合運輸網是由________、________、________、組成的綜合運輸網。

(4)若甲、乙兩地是我國東部、西部地區的代表,那么,代表東部地區的是____。

查看答案和解析>>

科目:高中地理 來源: 題型:

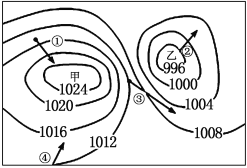

【題目】讀歐洲某區域等壓線分布圖,據此回答下列問題。

【1】圖中①②③④四個箭頭中風向表示正確的是

A.① B.② C.③ D.④

【2】關于圖中甲、乙兩地的敘述正確的是

A.甲盛行上升氣流,乙盛行下沉氣流

B.甲地多陰雨,乙地天氣晴朗

C.甲地氣流呈逆時針輻散,乙地氣流呈順時針輻合

D.甲地晝夜溫差大于乙地

查看答案和解析>>

科目:高中地理 來源: 題型:

【題目】Yesterday I went to see him, _________ that he had gone abroad two days before.

A. only to learn B. to learn only

C. only learned D. only learning

查看答案和解析>>

科目:高中地理 來源: 題型:

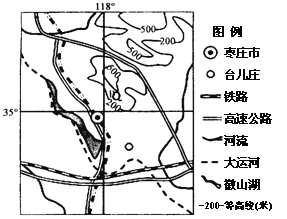

【題目】山東棗莊因棗而得名。紅棗為落葉灌木或小喬木,喜光,好干燥,耐干旱。下圖棗莊市所在的區域略圖,Q地紅棗果實大而甜,是全市唯一相對集中、產量最大的紅棗生產基地。讀圖回答下列問題。

【1】Q地紅棗品質優良的有利自然條件

A.迎風坡降水豐富 B.背陽坡光照充足

C.山坡排水條件好 D.土壤肥沃水源足

【2】解決棗莊紅棗相對集中、產量大的最有效的措施是

A.增加有機化肥使用量,提高紅棗質量

B.舉辦紅棗文化旅游節,發展觀光農業

C.完善交通基礎設施,開拓銷售市場

D.延長紅棗產業鏈條,提升產業層次

查看答案和解析>>

科目:高中地理 來源: 題型:

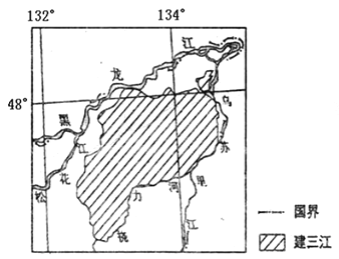

【題目】閱讀圖文資料,完成下列要求.

建三江位于三江平原腹地,于1957年開始墾荒,目前面積1.24萬平方千米,人口20多萬,這里空氣清新,水源豐富且水質優良,土壤肥沃。近年來,建三江重點種植水稻,有“中國綠色米都”之稱。建三江采用現代技術科學生產,如定點監測土壤肥力并精準施肥。圖8示意建三江的位置和范圍。

(1)分析三江平原環境質量優良的原因

(2)分析建三江農作物病蟲害較少的氣候原因

(3)簡述建三江水稻種植過程中化肥施用量較少的原因

(4)建三江被稱為“中國綠色米都”。請說明建三江獲此美譽的理由

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com