小貝家里購買了經濟安全、節能環保的太陽能熱水器,若該熱水器里面裝有溫度為10℃的水30㎏,經過陽光照射后,水溫升高到45℃,在這一過程中水吸收的熱量是____J .

科目:初中物理 來源: 題型:

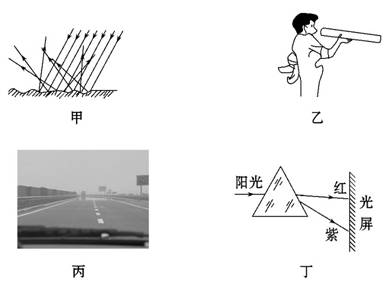

如圖所示,對下列光學現象的描述或解釋錯誤的是( )

A.圖甲中漫反射的光線盡管雜亂無章,但每條光線仍然遵循光的反射定律

B.圖乙中木工師傅觀察木板是否平整,是利用了光的直線傳播特點

C.圖丙所示炎熱夏天公路上的海市蜃樓景象,是由光的反射現象造成的

D.圖丁所示是太陽光經過三棱鏡色散后的色光排列情況

查看答案和解析>>

科目:初中物理 來源: 題型:

某托盤天平的全部砝碼及標尺如圖,此天平的稱量(即稱量范圍)是 g。若將此天平調節平衡后測一物體的質量,物體應放在 盤。當加入一定量的砝碼后,發現天平的指針偏向分度盤的左側,再加入最小的砝碼,指針偏向分度盤的右側,這時應該 ,直至天平平衡。

查看答案和解析>>

科目:初中物理 來源: 題型:

一冰塊先后經歷了以下三個過程:①-l0℃的冰到0℃的冰,吸收熱量Q1;②0℃的冰變為l0℃的水,吸收熱量Q2;③10℃的水到20 ℃的水,吸收熱量Q3.已知冰和水的比熱容分別為C冰、C水,且C冰<C水,在整個過程中總質量保持不變,則( )

| A.Q1>Q2>Q3 | B.Q1<Q2<Q3 |

| C.Q1<Q3<Q2 | D.Q1<Q2 =Q3 |

查看答案和解析>>

科目:初中物理 來源: 題型:

古詩“花氣襲人知驟暖”, 從花的芳香氣味變濃可以知道周邊的氣溫突然升高。從物理學的角度分析,這是因為溫度越高, 。汽車的發動機選用水做冷卻劑,主要是由于水的 的緣故.烈日下,操場上單杠的溫度會升高,這是通過 的方式改變其內能的。

查看答案和解析>>

科目:初中物理 來源: 題型:

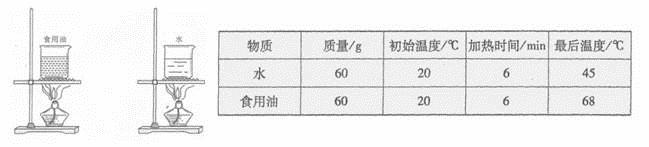

為了比較水和食用油的吸熱能力,小明用兩個相同的裝置做了如圖所示的實驗。(每空2分,共8分)

實驗數據記錄如下表。

(1)從表中數據可知,水和食用油的質量___(選填“相同”或“不相同”),加熱結束時,食用油的溫度比水溫度__(選填“高”或“低”).

(2)在此實驗中,如果要使水和食用油的最后溫度相同,就要給水加熱更長的時間,此時,水吸收的熱量___(選填“大于”或“小于”或“等于”)食用油吸收的熱量.

(3)實驗表明,______(選填“水”或“食用油”)吸熱的能力更強。

查看答案和解析>>

科目:初中物理 來源: 題型:

人類的祖先鉆木取火,為人類文明揭開了新的一頁.鉆木取火的一種方法是將削尖的木棒伸到木板的洞里,用力壓住木棒來回拉動鉆弓.木棒在木板的洞里轉動時,板與棒互相摩擦,機械能轉化為內能,而熱集中在洞內,不易散發,提高了木棒尖端的溫度,當達到約260℃時木棒便開始燃燒.因木頭是熱的不良導體,故受熱厚度很薄,木棒受熱部分的質量只有0.25克.巳知:來回拉一次鉆弓需1.0秒,鉆弓長為s=0.25米,人拉鉆弓的力為16牛頓,木頭比熱容c=2×103焦/(千克·℃),室溫為20℃,問:

(1)人來回拉一次鉆弓克服摩擦力所做的功為多少?

(2)人克服摩擦力做功使機械能轉化為內能,若其中有25%被木棒尖端吸收,則1秒內可使木棒尖端溫度提高多少℃?

(3)請你估算用多長時間才能使木棒燃燒 起來?

起來?

查看答案和解析>>

科目:初中物理 來源: 題型:

某電水壺的銘牌信息如圖1所示,電水壺在標準大氣壓下工作.【c水=4.2×103J/(kg·℃)】電水壺裝滿初溫為20℃的水時,在額定電壓下

將水燒開用了7 min.

求:①水吸收的熱量是多少?

②電水壺燒水過程中的能量轉化效率是多少?

(2)農村電網改造前,用電高峰時電壓會下降l0%.求:這時電水壺的實際功率P。.(電阻不隨溫度改變)

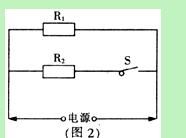

(3)為使電水壺的功率在用電高峰時仍能達到2000W,甲、乙兩位同學對電水壺的電路進行了改造,在原電阻絲R1兩端并聯一個電阻絲R2,如圖2所示,并分別推導出了R2的表達式.

請你指出哪個表達式是錯誤的,并分析若用此電阻絲來改造 電水壺的結果.

查看答案和解析>>

科目:初中物理 來源: 題型:

如圖所示,(1)用天平測量物體質量時,砝碼與游碼的讀數如圖甲所示,則物體的質量是_________g,如圖乙所示,木塊A的長度為________cm;如圖丙所示,溫度計的讀數是_________℃。

(2)圖中的如圖丁所示,某家庭中的電能表的讀數是__________kw·h,若該家庭單獨讓空調工作,測得1min內電能表轉盤轉了60轉,則此段時間內空調消耗的電能為________ kw·h,空調的功率是_______W。

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com