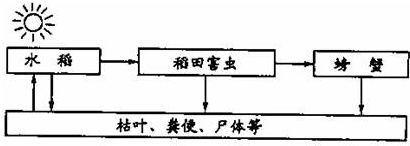

解:(1)生態系統的組成包括非生物部分和生物部分.非生物部分有陽光、空氣、水、溫度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生產者(綠色植物)、消費者(動物)、分解者(細菌和真菌).判斷是否是一個生態系統的關鍵是看是否有生產者、分解者和非生物部分,缺一不可.因此該生態系統中除了已知的生物種類外,還必須有細菌、真菌等生物作為分解者.將螃蟹的糞便和動植物的殘體分解成變為植物可吸收利用的物質如水、無機鹽、二氧化碳等.

(2)研究上述高效農業生態系統能量流動的目的是使能量持續高效地流向對人類最有益的部分.

(3)農民放養螃蟹的過程中,應充分考慮如何保持生態系統相對平衡與穩定,因為任何生態系統的調節能力都有一定限度.如果超過這個限度,如放養的螃蟹過多,就會破壞生態平衡,使生產效率下降,甚至減產.

(4)在上述實驗過程中,增大行間距使水稻的種植數量減少,但是透光好提高了光合作用的效率,養蟹后螃蟹吃稻谷蟲等多種害蟲,病蟲害減少了,而螃蟹的糞便又成為水稻的肥料,因此水稻產量并沒有明顯減少.

故答案為:

(1)細菌、真菌等分解者;

(2)使能量持續高效地流向對人類最有益的部分;

(3)都有一定限度;

(4)透光好提高了光合作用的效率,養蟹后病蟲害減少了.

分析:此題考查的是生態系統的組成、生態農業的目的、自動調節能力是有限的、光和作用的原理.可以從生態系統的組成、生態農業的目的、生態系統的自動調節能力是有限的、光合作用的原理方面來切入.

點評:解答此類題目的關鍵是靈活運用所學知識解釋生產中的實際問題.

閱讀快車系列答案

閱讀快車系列答案

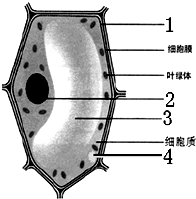

看圖填空

看圖填空