科目: 來源:滬教版九年級上冊化學 第二章 身邊的化學物質 單元測試 題型:簡答題

實驗室中驗證氧氣的性質,進行了如下實驗:

①將硫粉點燃伸入氧氣集氣瓶,燃燒的現象是________;

②將紅熱的鐵絲伸入氧氣集氣瓶中,燃燒的方程式為________;

③將灼熱的銅絲(表面已變黑)伸入CO氣體中(如圖),發生的化學反應的方程式為________,產生的現象是________;

④以上的化學反應都可以稱為氧化反應,理由是________,而上述①和②的反應也可以稱為________ (填寫反應基本類型)反應.

查看答案和解析>>

科目: 來源:滬教版九年級上冊化學 第二章 身邊的化學物質 單元測試 題型:科學探究題

竹子是“有節、中空、四季常綠”的植物.同學們對竹子中的氣體成分展開了探究,測定其成分.

(1)收集竹子中的氣體.

小華提出:將一節竹子浸沒在水中,在竹子上鉆孔,用排水法收集氣體.

小剛提出:可用注射器從竹子中抽取氣體.

大家認為兩人的想法都可行,于是分為A、B兩組,在相同的條件下,A組采用小華的取氣方法,B組采用小剛的取氣方法,分別完成下面的實驗.

(2)檢驗氣體中是否含有二氧化碳氣體.

實驗步驟 | 實驗現象 | 實驗結論及解釋 |

向所取氣體中加入________ | ________ | 有二氧化碳.化學方程式為 ________ . |

查看答案和解析>>

科目: 來源:滬教版九年級上冊化學 第二章 身邊的化學物質 單元測試 題型:簡答題

水是生命之源,人類的日常生活與工農業生產都離不開水。

(1)如圖1所示。通電一段時間后,試管1中所收集的氣體為________ ,該實驗說明水是由________ 組成的。該反應的化學方程式是________。

(2)圖2是用來凈化天然水的簡易裝置,下面分析錯誤的是________(填序號)。

A.能殺菌消毒 B.能得到純凈水

C.能把硬水變為軟水 D.能使天然水變得無色澄清

(3)圖3是自來水廠的凈水過程示意圖,其中活性炭池的作用是________。某同學檢驗所得自來水是否為硬水,他的實驗方法為________。

(4)小剛發現一些化學實驗常在容器中放少量的水,但作用各不相同,試回答下列實驗指定容器中水的作用。

A.鐵絲在氧氣中燃燒 B.測定空氣中氧氣的含量 C.排水法收集氣體

A集氣瓶中的水________ ;B量筒中的水________ ;C集氣瓶中的水________。

查看答案和解析>>

科目: 來源:滬教版九年級上冊化學 第二章 身邊的化學物質 單元測試 題型:填空題

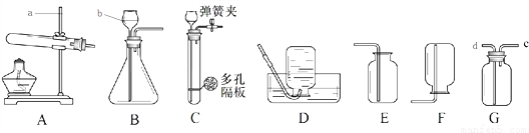

下面是幾種實驗室制取氣體的發生裝置和收集裝置。請回答下列問題:

請寫出標有序號的儀器的名稱:a________;b________。

②采用裝置A加熱氯酸鉀和二氧化錳的混合物制取氧氣,反應的化學方程式為________,若要收集氧氣選用________裝置(選裝置編號,下同),若用G裝置裝滿水,采用排水法收集氧氣,氧氣應從________(選“c”或“d”)進。

③制取二氧化碳最好選用的發生裝置是________,該裝置與另一個可選用的裝置相比,其主要優點是________ 。

④用50g過氧化氫溶液與2g二氧化錳混合,充分反應后裝置內剩余物質的質量為45.6g.求:

Ⅰ.生成氧氣的質量________g;

Ⅱ.參加反應的過氧化氫的物質的量________。(根據化學方程式列式計算)

查看答案和解析>>

科目: 來源:滬教版九年級上冊化學 第二章 身邊的化學物質 單元測試 題型:實驗題

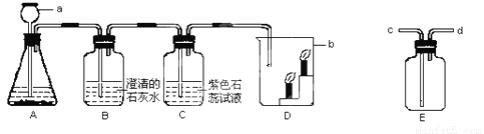

下圖是實驗室用碳酸鈣與稀鹽酸反應制取二氧化碳并驗證其性質的實驗裝置圖,試根據題目要求回答下列問題:

(1)裝置B可以用來________,發生反應的化學方程式是________。

(2)裝置C中觀察到的現象是________。

(3)裝置D中觀察到下層蠟燭先熄滅,上層蠟燭后熄滅,說明二氧化碳的密度比空氣________,它不能燃燒,也不能支持燃燒。由此可知,二氧化碳在生活中可用于________。

(4)實驗室用裝置E來收集二氧化碳時,二氧化碳應從________(填“c端”或“d端”)通入。

查看答案和解析>>

科目: 來源:滬教版九年級上冊化學 第二章 身邊的化學物質 單元測試 題型:填空題

下面圖示是硫粉、紅磷、光亮的細鐵絲在氧氣中燃燒的實驗裝置:

(1)三個實驗有一些共同的特點:在反應條件方面,三個實驗都要________,在能量變化方面,三個實驗都是________(填“吸熱”或“放熱”),在反應的基本類型方面,三個反應都是________反應。

(2)甲中產生________色的火焰,反應的文字表達式是________。

(3)乙中產生濃厚的白________,反應的文字表達式是________。

(4)丙中的反應現象是鐵絲劇烈燃燒,________,生成________色固體。

(5)三個集氣瓶里都放有少量的水,其中甲中水的目的是________。

查看答案和解析>>

科目: 來源:滬教版九年級上冊化學 第二章 身邊的化學物質 單元測試 題型:科學探究題

過氧化鈉(化學式為Na2O2)可用在呼吸面具中作為氧氣來源.Na2O2能跟CO2反應生成O2和另一種固體化合物(用X表示);它也能跟H2O反應生成O2 , 化學方程式為:2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑.以下是某興趣小組進行的探究活動,請回答有關問題

.

.

(1)利用如下圖所示實驗裝置制取氧氣,看到C中溶液變渾濁,表明________.

(2)若帶火星的木條復燃,能否說明CO2能與Na2O2反應生成O2, 為什么?________.若木條不復燃能否說明反應沒有氧氣生成,為什么?________

(3)有同學猜想X可能是酸、堿或鹽中的一種.通過對物質組成的分析,大家一致認為X肯定不是酸和堿,理由是________.

查看答案和解析>>

科目: 來源:滬教版九年級上冊化學 第二章 身邊的化學物質 單元測試 題型:簡答題

化學是在原子、分子的水平上研究物質的組成、結構、性質及變化規律.請回答下列關于水與過氧化氫(H2O2)的問題:

(1)H2O中氧元素的化合價為________.

(2)寫出下列反應的表達式:

①水通電后分【解析】

________;②實驗室用過氧化氫制氧氣:________.它們都是________反應(填“化合”或“分解”).

(3)下列關于它們的說法正確的是________(填編號).

①水、過氧化氫組成元素相同,化學性質也相同

②過氧化氫溶于水得到的物質仍然屬于混合物

③水是生物體內重要的組成物質

④硬水可以使肥皂水產生更多的泡沫.

查看答案和解析>>

科目: 來源:滬教版九年級上冊化學 第二章 身邊的化學物質 單元測試 題型:填空題

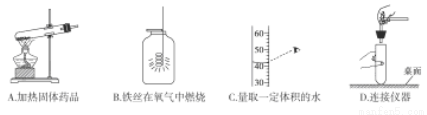

(4分)規范的操作是實驗成功的基本保證。下面是有些同學的實驗操作,請根據要求回答下列問題:

(1)A操作存在的錯誤是 ;

(2)B操作集氣瓶中既無水又無細沙,可能造成的后果是 ;

(3)用C操作量取的水配制溶液的濃度比欲配制溶液 (填“偏大”或“偏小”);

(4)D操作可能造成的不良后果是 (寫出一條即可)。

查看答案和解析>>

科目: 來源:滬教版九年級上冊化學 第二章 身邊的化學物質 單元測試 題型:簡答題

閱讀下面科普短文。

隨著環境意識的提高,人們對室內空氣質量越來越關心。下表列舉了室內空氣的主要污染物及來源。

污染源 | 污染物 |

建筑材料 | NH3、甲醛(CH2O)、苯(C6H6)、甲苯(C7H8)、石棉纖維等 |

家具 | 甲醛(CH2O)、甲苯(C7H8)等 |

辦公用品 | O3、電磁輻射等 |

烹飪 | CO、NO2、SO3、PM10等 |

室內微生物 | 結核桿菌、霉菌等 |

從上表看出室內污染物種類繁多,其中室內甲醛污染已被列入對公眾健康影響最大的環境因素之一。室內空氣中的甲醛主要來自于人造板材料制作的家具、地板以及膠黏劑等。這些材料用的越多,甲醛在室內空氣中的濃度越高。甲醛的釋放期非常長,人們打開人造板家具柜門時,聞到的刺激性氣味主要是甲醛的氣味。改善室內空氣質量的方法有很多。通常情況下,開窗通風是改善室內空氣質量最有效的方法。運用功能性裝飾材料也可以改善室內空氣質量。研究表明硅藻泥也可以凈化空氣。硅藻泥的主要成分是硅藻土,是由水生浮游類生物沉積而成。電子顯微鏡顯示,硅藻土粒子表面具有無數微小的孔穴,功能與活性炭相似。正是這種多孔的結構,使硅藻泥成為具有凈化空氣功能的內墻裝飾材料。

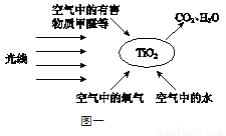

“光觸媒技術”是20世紀70年代發展起來的一門新興技術。“光觸媒”是一種納米級材料,具有強烈的催化分解功能。圖一就是“光觸媒”技術應用于分解甲醛、氨氣、甲苯等有害物質的原理圖。

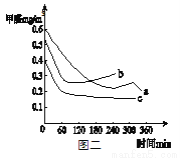

空氣凈化器是凈化室內空氣的重要設備。圖二是某品牌空氣凈化器的凈化效果圖,其中a、b、c是甲醛隨開機時間濃度變化的三條曲線。

為滿足人們對健康住宅的需求,提高人們的生活質量,使生活由舒適型向健康型方向發展,人們正在不斷優化新的技術。

依據短文內容,回答下列問題:

(1)甲醛(CH2O)屬于________(填“無機物”或“有機物”)。

(2)一氧化碳的污染源是________。

(3)下列說法正確的是________(填序號)。

A.甲醛易揮發

b.硅藻泥通過吸附污染物凈化了空氣

c.吸收、轉化、降低室內污染物的濃度都可以改善室內空氣質量

(4)“光觸媒技術”可將污染物轉化為水和二氧化碳,依據圖一寫出該反應的條件:________。

(5)依據圖二提出一條使用空氣凈化器的建議:________。

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com