下表列出了除去物質中所含少量雜質的方法,其中不正確的是

選項 | 物質 | 所含雜質(少量) | 除去雜質的方法 |

A | N2 | O2 | 將氣體緩緩通過足量的灼熱銅網 |

B | CO2 | CO | 點燃 |

C | Ag | Zn | 加入足量的稀硫酸,過濾,洗滌,干燥 |

D | FeCl2 | CuCl2 | 加入過量的鐵粉,過濾 |

靈星計算小達人系列答案

靈星計算小達人系列答案 孟建平錯題本系列答案

孟建平錯題本系列答案科目:初中化學 來源:2014-2015學年江蘇省興化顧莊初三上學期12月聯考化學試卷(解析版) 題型:計算題

有①Cu-Zn ②Cu-Ag兩種貌似黃金的合金,它們都有其特殊的用途,但一些騙子常用它們做成飾品冒充真黃金欺騙消費者。對此,化學科學有責任加以揭露。

(1)現有上述兩種合金制成的假黃金飾品各一件,小明同學只用稀鹽酸和必要的實驗儀器就鑒別出其中一種飾品是假黃金,它是合金 (填寫代號);若要證明另一種飾品也是假黃金,可選用一種鹽溶液來驗證,這種鹽可以是 (寫一種鹽的名稱或化學式);

(2)取與上述用稀鹽酸鑒別出的同種合金10g,放入燒杯中,再向其中加入93.7g某稀鹽酸恰好完全反應后,測得燒杯內剩余物質的質量共為103.5g。

①上述過程中變化的質量10g+93.7g-103.5g=0.2g是 (填物質的名稱或化學式)的質量;

②10g該合金中銅的質量是多少?已知反應后的溶液中溶質全部溶解,求該溶液中溶質的質量分數是多少?

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源:2014-2015學年江蘇省附中初三上學期第二次月考化學試卷(解析版) 題型:選擇題

下列各組生活現象中,前者為物理變化,后者屬于化學變化的一組是

A.蠟燭燃燒,葡萄酒化 B.汽車爆胎、米飯煮糊

C.水果腐爛、蔗糖溶解 D.玻璃破碎、鮮肉冷凍

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源:2014-2015學年江蘇省初三上學期第三次月考化學試卷(解析版) 題型:選擇題

下列現象的微觀解釋中,不正確的是

A.水燒開后易把壺蓋沖起 —— 溫度升高,分子變大

B.敞口容器中酒精逐漸減少 —— 分子是不斷運動的

C.1滴水中大約有1.67×1021個水分子 —— 分子很小

D.氫氣和液氫都可做燃料 —— 相同物質的分子,其化學性質相同

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源:2014-2015學年江蘇省南京市初三上學期11第二次聯考化學試卷(解析版) 題型:探究題

(5分)小華同學配制50g溶質質量分數為20%的NaCl溶液,操作流程如圖:

(1)小華同學應稱取氯化鈉的質量是 g,量取水體積為 mL

(2)指出圖中的一處錯誤:

(3)在用托盤天平稱取食鹽的過程中,發現指針已偏向分度盤左側,他接下來的操作是

(4)如果小華配制的氯化鈉溶液的溶質質量分數小于20%,則造成此誤差的可能原因有 (填序號)。

A.稱量前天平沒有調平

B.稱量紙上殘留少量食鹽

C.向燒杯中加水時,有少量水濺出燒杯外

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源:2014-2015學年江蘇省南京市初三上學期11第二次聯考化學試卷(解析版) 題型:選擇題

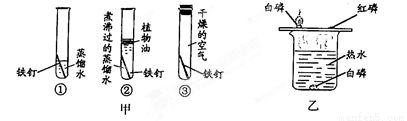

控制變量法是實驗探究的重要方法。利用下圖所示實驗不能實現的探究目的是

A.甲中①②對比可探究鐵的銹蝕與植物油是否有關

B.甲中①③對比可探究鐵的銹蝕與水是否有關

C.乙可探究可燃物的燃燒是否需要達到一定溫度

D.乙可探究可燃物的燃燒是否需要與氧氣接觸

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源:2014-2015學年江蘇省南京市初三上學期11第二次聯考化學試卷(解析版) 題型:選擇題

在受到猛烈撞擊時,汽車安全氣囊內的物質瞬間分解,產生大量的空氣中體積分數最大的氣體。該氣體是

A.氮氣 B.氧氣 C.氦氣 D.水蒸氣

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源:2014-2015學年云南省初三上學期期末考試化學試卷(解析版) 題型:填空題

(3分)回答下列有關實驗儀器和實驗操作的問題:

(1)過濾時液面要_________(填“高于”或“低于”)濾紙邊緣。

(2)點燃不純的可燃性氣體可能發生爆炸,所以點燃氫氣前,必須先________。

(3)用于量取一定量液體體積的玻璃儀器是___________。

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源:2014-2015學年河南省鄭州市初三上學期第二次月考化學試卷(解析版) 題型:選擇題

已知48g鎂與32g氧氣能恰好完全反應,生成80g氧化鎂,則下列說法中正確的是

A.5g鎂與5g氧氣生成10g氧化鎂 B.6g鎂與4g氧氣生成10g氧化鎂

C.3g鎂與7g氧氣生成10g氧化鎂 D.4g鎂與6g氧氣生成10g氧化鎂

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com