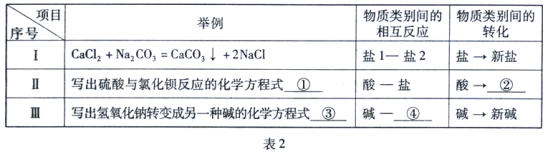

【題目】(10分)“比較歸納法”是學習化學的一種重要方法。(“―”表示相連的兩種物質能發生反應,“→”表示某種物質可通過一步反應轉化為另一種物質。)

(1)請以表2中序號Ⅰ為示例,填寫序號 Ⅱ、Ⅲ 中的空格:

(2)室溫下,氯化鎂與下列物質的變化關系,正確的是____________(填標號)。

A.MgCl2 — AgNO3 B.KNO3 — MgCl2

C.MgCl2 — HCl D.Mg(OH)2 — MgCl2

科目:初中化學 來源: 題型:

【題目】(6分)下表是NaCl和KNO3在不同溫度時的溶解度,請根據相關信息回答下列問題。

溫度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |

溶解度/g | NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 |

KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | |

(1)60℃時,在100 g水里溶解_________g KNO3時,溶液才可達到飽和狀態。

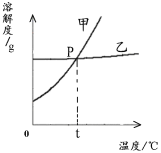

(2)下圖為NaCl 和KNO3的溶解度曲線,則表示NaCl的溶解度曲線是_________(填“甲”或“乙”);其中溫度t的范圍可能在________(填字母序號)。

A.10℃~20℃之間 B.20℃~30℃之間

C.30℃~40℃之間 D.40℃~50℃之間

(3)請根據上表或圖示總結出一條具有一定規律的結論 。

(4)在0℃時,分別在100 g 水中加入30 g NaCl 和KNO3固體,再加熱到60℃時(假設溶劑不損耗),NaCl溶液為______(填“飽和”或“不飽和”)溶液。加熱前后,有關兩種溶液的說法正確的是_____(填字母序號)。

A.0℃時,兩溶液中溶質的質量分數相同

B.60℃時,兩溶液中溶質的質量分數相同

C.加熱前后,NaCl溶液中溶質的質量分數由小變大

D.加熱前后,KNO3溶液中溶質的質量分數不變

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

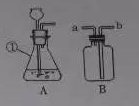

【題目】(5分)通過近一年的化學學習,你已經掌握了實驗室制取氣體的有關方法。請根據下圖回答問題:

(1)儀器①的名稱是 ,利用A裝置可制取的氣體有H2.O2和 。

(2)B裝置在化學實驗中有廣泛的用途。

①用排水法收集氫氣,可在B裝置中裝滿水后,使氫氣從 口進入(填“a”或“b”)

②若要得到干燥的氫氣,可在B裝置中加入 ,氣體應從 口進入(填“a”或“b”)

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

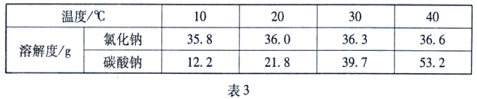

【題目】(10分)分析處理圖表中的信息是學習化學的一種重要方法。

(1)表3是氯化鈉和碳酸鈉在不同溫度時的溶解度,根據此表回答:

① 40℃時,氯化鈉的溶解度為____________g。

②碳酸鈉的溶解度隨溫度的升高而____________(填“增大”或“減小”)。在20℃時,

將100g的水加入30 g碳酸鈉中,充分攪拌后得到的是____________(填“飽和溶液”或“不飽和溶液”),將上述溶液升溫到30度,該溶液的溶質質量分數為____________ (計算結果精確到0.1%)。

③10℃時,分別配制表中兩種物質的飽和溶液,其中溶質質量分數較小的物質是______。

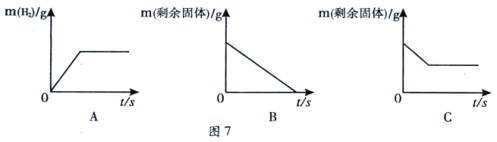

(2)將足量的稀鹽酸加入一定量的鐵、銅混合物中,寫出其中反應的化學方程式___________。圖7是實驗過程生成氣體或剩余固體的質量隨反應時間的變化關系,其中表示正確的是____________(填標號)。

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

【題目】下列說法錯誤的是

A.金剛石和石墨物理性質差異很大,是因為構成它們的碳原子的原子結構不同

B.二氧化碳能滅火,既利用了物理性質,又利用了化學性質

C.用墨寫的字不易褪色,這是因為常溫下碳的化學性質不活潑

D.用洗潔精清洗餐具上的油污,這是利用洗潔精具有乳化功能

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

【題目】下列說法中不正確的是

A.合金的硬度一般比各成分金屬小

B.用肥皂水可以區分硬水和軟水

C.含有碳元素的物質不一定是有機物

D.在鋼鐵表面涂油可以防止生銹

查看答案和解析>>

科目:初中化學 來源: 題型:

【題目】下列敘述錯誤的是

A.為了預防缺少微量元素碘引起的甲狀腺腫大,可以食用加碘食鹽

B.爐具清潔劑中含有氫氧化鈉能與油脂發生反應,可以用于去除油污

C.可燃冰將成為未來新能源,目前可以代替其它化石能源進行大規模使用

D.家用天然氣如果泄露,在通風不良的廚房里遇明火可能發生爆炸

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com