【題目】我國國土面積遼闊,各地干濕狀況差異很大,土地類型多種多樣.讀“我國土地利用類型圖”和“我國干濕地區劃分圖”,回答問題。

(1)圖一中,土地類型③為_____,主要分布在我國的_____地區;土地類型④為_____,該類型與圖二中的_____地區分布較吻合。

(2)土地類型⑤中,有零星分布的_____農業區,其農業發展的條件是_____。

(3)在我國東部的濕潤、半濕潤區,農耕區畜牧業較發達,并成為我國畜牧業的主體,其發展的有利條件是__和___。

(4)在內蒙古半干旱地區由于開墾荒地,造成土壤沙化,生態環境惡化,應該采取什么措施重現當年“風吹草低見牛羊”的景象______________。

孟建平錯題本系列答案

孟建平錯題本系列答案 超能學典應用題題卡系列答案

超能學典應用題題卡系列答案科目:初中地理 來源: 題型:

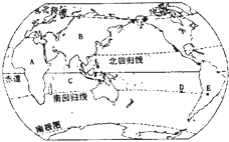

【題目】讀“世界大洲大洋分布圖”,完成下列問題.

(1)大洲A和大洲B的分界線是________.

(2)圖中C是世界四大洋中的________洋.

(3)每年當F點出現極晝現象時,圖中D點和E點氣溫更高的是________點.

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】下列有關臺灣省的敘述,正確的是( )

A.人口和城市主要分布在東南沿海地區

B.“進口-加工-出口”型經濟特點明顯

C.日月潭為我國面積最大的淡水湖

D.平原面積狹小,主要分布在中部地區

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】有關臺灣省的敘述,正確的是( )

A.西隔臺灣海峽與浙江省相望

B.地形以山地為主,水能資源貧乏

C.最主要的民族是高山族

D.最大的城市是臺北,最大的港口是高雄

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】讀“我國主要工業區分布圖”,回答下列問題.

(1)圖中數字①代表的是我國遼中南工業地.“遼”是省區______的簡稱,該區南臨我國的渤海。

(2)②為我國的________工業區,它包括的省區有________、______、______。

(3)③為我國________工業區,它以直轄市________為中心,處在________(地形區),有河流穿過本區,該市東臨我國的________海,有便捷的海河聯運.

(4)④為我國________工業區,它位于我國的_______省,南臨我國________海.包括我國的兩個特別行政區________和________。

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

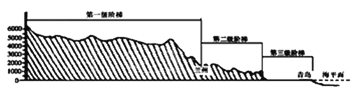

【題目】讀下列“我國地勢三級階梯分布示意圖”和“我國沿北緯36°附近地形剖面圖”,完成下列問題。

(1)讀圖可以得出,我國地勢特點為________,呈________狀分布。

(2)第二級階梯和第三級階梯的分界線是________嶺、________山、巫山和雪峰山。

(3)受這種地勢的影響,我國大多數河流自________向________奔流入海,方便了沿海與________的聯系;在階梯交界處也形成了豐富的________資源。

(4)結合兩圖判斷,平均海拔在4000米以上的是第________級階梯。

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

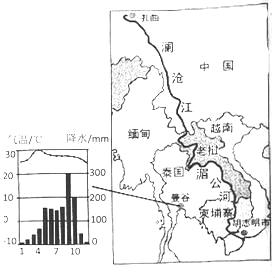

【題目】讀圖,完成下面小題。

【1】2016春季東南亞各國旱情嚴重,我國通過瀾滄江景洪水電站對下游實施應急補水,緩解了老撾、緬甸、泰國、柬埔寨、越南等國的旱情,我國開閘放水是因為( )

A. 湄公河流域氣候干旱水源得不到補充

B. 湄公河的河水只來源于我國境內的瀾滄江

C. 在我國境內降水多于下游各國

D. 沿岸國家“同飲一江水”

【2】根據資料判斷曼谷的氣候類型是( )

A. 熱帶季風氣候 B. 熱帶雨林氣候

C. 亞熱帶季風氣候 D. 地中海氣候

【3】東南亞唯一的內陸國是( )

A. 越南 B. 老撾 C. 秦國 D. 柬埔賽

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】蒙內鐵路(蒙巴薩港一內羅畢)是東非鐵路網的起始段,連接肯尼亞首都內羅畢和東非第一大港蒙巴薩港,被肯尼亞人譽為“世紀鐵路”。根據遠期計劃,該鐵路將連接肯尼亞、塔桑尼亞、馬干達、盧旺達、布隆迪和南蘇丹等東非6國。蒙內鐵路是首條海外中國標準鐵路。2017年5月31號正式通車。據此讀圖,完成下面小題。

【1】下列關于蒙內鐵路的說法正確的是( )

A. 推進東非地區的互聯互通和一體化建設

B. 對非洲國家經濟發展起到決定性的作用

C. 從根本上解決東非運力低下的問題

D. 增加東非野生動物的外運能力

【2】蒙內鐵路有許多橋梁式道路凈高在6.5米以上是因為( )

A. 不影響野生動物的自由遷徙 B. 節約用地

C. 保護文物古跡 D. 特殊地質的影響

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com