【題目】據此回答下列問題。

繼青藏鐵路開通后,修建難度更大的川藏鐵路已從拉薩和成都兩端分別開工預計2025年全線通車。如圖為進藏線路圖,以及青藏線和川藏線地形剖面示意圖。

(1)由于青藏高原海拔高,自然條件惡劣,交通運輸發展_____。新中國成立后相繼修建了青藏、新藏等四條進藏公路,2006年青藏鐵路全線通車。一般來說,與公路運輸相比,鐵路運輸的優點有_____,_____。

(2)青藏鐵路位于我國地勢第_____級階梯上,途經的_____地區是世界海拔最高、面積最大的高原濕地,游客沿途可欣賞到高原特有的動物,如_____、藏綿羊、藏山羊,以及藏羚羊等多種珍稀野生動物。

(3)拉薩比成都海拔高,一般情況下氣溫約低_____℃,兩地所在地形區農業差異巨大,四川盆地主要發展_____,青藏高原上主要發展_____。歷史上兩地通過茶馬古道實現產品互通,川藏鐵路建成通車后,將會進一步加強兩地聯系。

(4)結合川藏線和青藏線地形剖面示意圖,描述川藏鐵路沿線地形特征。_____。

【答案】滯后 運輸量大 連續性強 一 三江源 牦牛 19 種植業 畜牧業 山河相間,縱列分布

【解析】

青藏地區的主要自然地理特征:平均海拔:4000米,是世界最高的高原。高原山地氣候,冬季嚴寒,夏季溫暖,全年干旱少雨,輻射強烈,植被較少;冬季比同緯度東部平原低18~20℃,夏季氣溫8~18℃,降水分配不均。

(1)青藏高原海拔高,自然條件惡劣,交通運輸發展滯后;一般來說,與公路運輸相比,鐵路運輸的優點有運輸量大,連續性強。

(2)青藏鐵路位于我國地勢第一級階梯上,途經的三江源地區是世界海拔最高、面積最大的高原濕地,游客沿途可欣賞到高原特有的動物,如牦牛、藏綿羊、藏山羊,以及藏羚羊等多種珍稀野生動物。

(3)拉薩比成都海拔高,拉薩海拔是3650米,成都海拔是512米,一般情況下氣溫約低19℃,兩地所在地形區農業差異巨大,四川盆地主要發展種植業,青藏高原上主要發展畜牧業。

(4)川藏鐵路沿線經過橫斷山脈,該地區的地形特征是:山河相間,縱列分布。

科目:初中地理 來源: 題型:

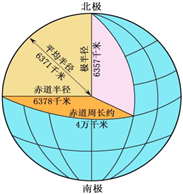

【題目】讀“地球大小示意”圖,完成下列各題。

【1】假設一列火車以每小時100千米的速度環繞赤道一圈,大約需要

A. 40小時 B. 400小時

C. 80小時 D. 800小時

【2】比較赤道半徑、極半徑,你會發現地球是

A. 正圓球體 B. 不規則球體

C. 天圓地方 D. 天如斗笠,地如覆盤

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】讀圖回答問題.

(1)如圖表示的是 (東西半球、南北半球)

(2)寫出圖中字母所表示的大洲名稱A C

(3)寫出圖中數字所表示的大洋名稱① ②

(4)圖中甲為 運河,它是 洲與 洲的分界線,乙處為 運河,它溝通了 洋與 洋

(5) D大洲有世界最大的平原,該平原人口分布 (密集或稀疏)

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】讀“水患感思”,回答下列問題。

(1)圖中顯示的是對__________________資源破壞,這種破壞對山區來說,造成的后果是____________________________________________________________。

(2)要想盡量減少這種災害的發生,對上述資源應采取的措施是 。

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】讀我國主要鐵路干線圖,完成下列問題。

⑴我國鐵路干線中,可一直通達歐洲西部,被譽為“歐亞大陸橋”的一部分是( )

A.京包----包蘭線 B、隴海----蘭新線

C.滬杭----浙贛----湘黔----貴昆線 D.濱洲----濱綏線

⑵“歐亞大陸橋”在我國的東橋頭堡是圖中的__________(填字母代號),它與京廣線相交的鐵路樞紐是________。

⑶沿鐵路線乙自南向北行,沿途可看到植被由________________林變為_________________林。

⑷沿圖中鐵路甲而行,所看到的景觀是( )

A.千溝萬壑,支離破碎 B.一馬平川,坦蕩如砥

C.雪山連綿,冰川廣布 D.黑土肥沃,山環水繞

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】關于東、西半球的劃分的敘述,正確的是( )

A. 國際上尚無劃分為東、西半球的標準

B. 國際上習慣用20°E和160°W組成的經線圈作為劃分東、西半球的分界線

C. 國際上習慣用20°W和160°E組成的經線圈作為劃分東、西半球的分界線

D. 國際上習慣用0°和180°經線組成的經線圈作為劃分東、西半球的分界線

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com