【題目】下圖中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分別代表我國的四大地理區域,請仔細思考并完成下列各題。

【1】關于圖中字母代表的地理事物,敘述不正確的是

A. Ⅱ區和Ⅲ區的分界線為秦嶺——淮河一線

B. 華北平原與黃土高原的分界線是圖中山脈B

C. 位于Ⅱ區中的北京市有長城、故宮、頤和園、秦陵兵馬俑等名勝古跡

D. 長江深切山脈C,形成舉世聞名的長江三峽

【2】下列關于Ⅰ區和Ⅳ區地理環境的描述,正確的是

A. Ⅳ區由于地勢高峻成為長江、黃河、珠江等大江大河的發源地

B. Ⅰ區東部水草豐茂,以生產三河馬、細毛羊等優良畜種而聞名

C. Ⅳ區農業生產主要分布在水源條件較好的綠洲地帶

D. 受降水的影響,Ⅰ區的地表植被由東向西呈現出草原→荒漠草原→荒漠的變化

【答案】

【1】C

【2】D

【解析】

【1】讀圖可知:Ⅱ區為我國的北方地區和Ⅲ區為我國的南方地區,南方地區和北方地區的分界線為秦嶺——淮河一線;華北平原與黃土高原的分界線是圖中山脈B太行山;秦陵兵馬俑是位于陜西省,不是位于北京市;長江深切山脈C,形成舉世聞名的長江三峽,故選C。

【2】讀圖可知:Ⅰ區為我國的西北地區,Ⅳ區為我國的青藏地區,青藏地區長江、黃河、瀾滄江等大江大河的發源地,珠江的發源地不在青藏地區;Ⅰ區西北地區東部水草豐茂,以生產三河馬、三河羊等優良畜種而聞名,細毛羊主要是新疆地區的主要畜種;Ⅳ區青藏地區農業生產主要分布在地勢較低,熱量條件較好的河谷地帶;受降水的影響,Ⅰ區西北地區的地表植被由東向西呈現出草原→荒漠草原→荒漠的變化,故選D。

輕巧奪冠周測月考直通高考系列答案

輕巧奪冠周測月考直通高考系列答案科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】讀材料,回答下列問題。

材料一 《航拍中國》第一季共6集已在央視紀錄頻道完整推出,其中,上海、新疆、黑龍江、江西、陜西、海南篇在網友心里是“把中國拍得最美的一部神作”。

材料二 如圖。

(1)我國的領土最北端和最東端都在③ ,行政中心是 。

(2)長江的入海口在①省區,①簡稱為 。

(3)材料二圖中有我國面積最大的省級行政區域單位 ,其序號為 。

(4)材料二圖中的④為 ,其簡稱為 ,行政中心為 。

(5)在同一時刻,航拍到的景觀③地是旭日東升,②地則是星斗滿天,造成這種差異的主要原因是什么?

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】讀下圖回答:

(1)長江支流 ①__________;長江支流 ②____________。

(2)湖泊③是 _______________;湖泊④是 ___________。

(3)水利樞紐⑤是 ______________。

(4)直轄市⑥是________________。

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】秦嶺﹣﹣﹣淮河一線是我國南方與北方的重要分界線,它還( )

A.與400毫米年等降水量線吻合

B.是亞熱帶和暖溫帶的分界線

C.是半濕潤地區和半干旱地區的分界線

D.是耕地與草原的分界線

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

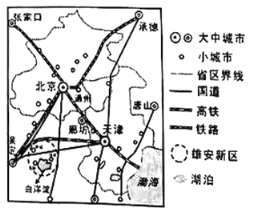

【題目】 2017年4月1日,國務院在經濟相對落后,生態環境良好的容城、雄縣、安新三地設立雄安新區。雄安新區將逐步建成水城共融生態新區和區域協調發展示范區;新區對于疏解北京非首都功能,分散北京人口、環境等諸多壓力,具有重大意義。

結合下圖完成下列各題。

【1】下列不屬于北京首都職能(功能)的是

A. 政治中心B. 文化中心C. 國際交往中心D. 經濟中心

【2】與廊坊相比,國家選擇雄安作為新區的優勢條件是

A. 人力資源豐富,科技水平高B. 離北京、天津近,位置優越

C. 經濟發達,基礎設施完善D. 人口密度低,開發程度低

【3】有關雄安新區建設的積極意義,敘述不正確的是

A. 減輕北京環境污染,改善城市環境

B. 能夠徹底解決北京交通擁堵,住房緊張問題

C. 加強雄安地區交通等基礎設施建設,促進城市發展

D. 利于雄安新區產業升級,優化產業結構,促進經濟、生態發展

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】東南亞地理位置非常重要,是因為它位于( )

A.連接東西方的鐵路樞紐上

B.亞洲與大洋洲、太平洋與印度洋之間的“十字路口”

C.歐洲各國石油輸入的咽喉要地

D.亞洲各國到達美洲的必經之地

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

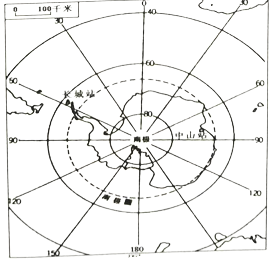

【題目】讀圖,完成下面小題。

【1】根據圖示信息,判斷南極洲的氣候特征是( )

A.夏季溫和,冬季寒冷B.全年溫和,降水豐富

C.全年酷寒,降水稀少D.冬季寒冷,風力微弱

【2】南極洲自然資源的敘述正確的是( )

A.礦產資源貧乏B.淡水資源豐富C.光熱資源豐富D.鱗蝦資源貧乏

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com