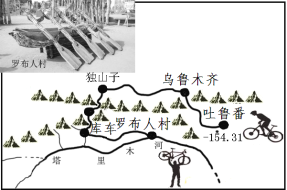

【題目】大學生陳陽,目標是用三年時間靠騎行走遍中國,飽覽祖國壯美河山,他于2018年夏季騎行新疆。我們根據他的騎行路線,感悟“大美新疆”,閱讀他的日記并幫助他解答疑惑,回答問題。

(1)今天是到達新疆的第一天,吐魯番可真熱啊,最高氣溫竟然達到46℃。下午參觀了古老的水利工程“坎兒井”,品嘗了剛剛采摘下來的像蜜一樣甜的葡萄。為什么這里的葡萄這么甜呢?_____。“坎兒井”工程量巨大,當地人為什么不采用地表輸水呢?_____。

(2)今天是翻越獨庫公路的第五天,海拔2000多米的高山草場上,雪白的羊群與天空的云朵相互映襯,好一幅美麗的畫卷,仿佛回到之前騎行過的內蒙古草原。可為什么當地牧民夏季選擇去高海拔牧場放牧呢?_____,他們夜晚是如何解決住宿的呢?_____。

(3)庫車古稱龜茲,這里遺存大量的夯土建筑(用工具捶打沙土,用來建筑房屋)。這些夯土建筑屹立千年不倒,這和當地的降水特點會有怎樣的聯系呢?_____。

(4)羅布人村是我這次騎行的最后一站,這也是我思考人類怎樣與環境更加友好相處最多的一天。羅布人曾經用粗大的胡楊做成獨木舟,以此打漁為生。今天塔里木河的河水越來越少,獨木舟孤獨的擺放在岸上。已經是午后,天氣非常炎熱,可為什么這里的河水冰冷刺骨呢?_____,塔里木河下游水量減少,對下游地區的生態環境會有怎樣的影響呢?_____。

【答案】光照強,晝夜溫差大,便于糖分積累 地表氣溫高,蒸發量大 海拔高,氣溫低 蒙古包(帳篷、氈房) 當地降水少,夯土建筑不易坍塌 河水主要來自高山冰雪融水 將會導致綠洲萎縮、荒漠化加劇、河湖水量減少、生物種類銳減等

【解析】

根據新疆是中國陸地面積第一大的省級行政區,新疆總面積占中國陸地面積六分之一,邊界線長度占四分之一。山脈與盆地相間排列盆地與高山環抱、喻稱“三山夾二盆”。北部阿爾泰山,南部為昆侖山系;天山橫亙于新疆中部,把新疆分為南北兩半,南部是塔里木盆地,北部是準噶爾盆地。新疆遠離海洋,深居內陸,四周有高山阻隔,海洋氣流不易到達,形成明顯的溫帶大陸性氣候。氣溫溫差較大,日照時間充足,降水量少,氣候干燥。新疆年平均降水量為150毫米左右,進行分析解答。

(1)新疆維吾爾自治區屬于溫帶大陸性氣候,其氣候特征是:夏季炎熱、冬季寒冷,氣溫年較差大,全年干旱少雨,這里的葡萄這么甜的原因是光照強,晝夜溫差大,便于糖分積累;由于這里地表氣溫高,蒸發量大,當地人采用坎兒井采用地下暗渠輸水,其好處是:減少水資源在輸送途中的蒸發損失;避免沙漠對河道的破壞、侵吞。

(2)由于高海拔牧場海拔高,氣溫低,因此,當地牧民夏季選擇去高海拔牧場放牧;他們夜晚在蒙古包(帳篷、氈房)住宿。

(3)庫車古稱龜茲,遺存大量的夯土建筑,這些夯土建筑屹立千年不倒的原因是當地降水少,夯土建筑不易坍塌。

(4)由于塔里木河的河水主要來自高山冰雪融水,溫度較低,有河水冰冷刺骨的感覺。塔里木河下游水量減少,對下游地區將會導致綠洲萎縮、荒漠化加劇、河湖水量減少、生物種類銳減等問題。

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】有關板塊構造學說的敘述正確的是 ( )

A. 板塊內部比較活躍,交界地帶比較穩定

B. 紅海正在不斷縮小,幾千萬年后將會消失

C. 大西洋在不斷擴張,幾千萬年后將會成為新的海洋

D. 東非大裂谷是由非洲板塊和亞歐板塊分裂形成

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】讀“中國人口增長示意”圖和“中國人口的分布”圖,完成下列問題。

(1)我國人口增長最快的時段是________________,這一時段人口增長最快的主要原因是()

A.人口基數大 B.經濟發展快 C.歸國華僑多 D.人口出生率高

(2)由于人口增長過快、數量過多帶來的主要社會問題有_________________。(兩條即可)

(3)我國幅員遼闊,人口密度差異很大,區分這種差異的一條重要分界線是_______________一線。此線東南部人口 ,西北部人口 。

(4)1982~2010年,我國人口增長速度明顯放慢,得益于強有力的________政策的實施。

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】板塊構造學說認為,地球表面并不是一個整體,而是由板塊拼合而成。全球大致劃分為 大板塊和若干小板塊。一般說來,板塊內部地殼比較 ;板塊與板塊交界的地帶,地殼比較 。

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

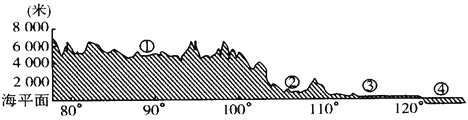

【題目】下面是我國沿32°N的地形剖面圖。關于圖中數碼①②③④所代表的地形區名稱的說法,正確的是

A. ①是云貴高原 B. ②是四川盆地

C. ③是東北平原 D. ④是東海

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com