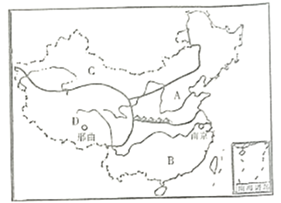

【題目】讀我國四大地理區域示意圖,回答下列問題:

(1)寫出四大地理區域名稱:

C._______________ D. _______________

(2)A區與B區分界線是___________,該線與我國1月_______℃等溫線吻合。

(3)確定A區與C區分界線的主導因素是_______________;確定D區為一個獨立的區域的主導因素是______________。

【答案】西北地區 青藏地區 秦嶺—淮河線 0 降水(或夏季風) 地勢(或海拔)

【解析】

我國劃分為四大地理區域,即北方地區、南方地區、西北地區和青藏地區;北方地區與南方地區分界線是秦嶺-淮河一線,北方地區與西北地區分界線是400毫米年等降水量線,青藏地區與其它地區的分界線是青藏高原邊界線。

(1)我國劃分為四大地理區域,依據位置,圖中A為北方地區,B為南方地區,C為西北地區,D為青藏地區。

(2)A表示的北方地區與B表示的南方地區的分界線是秦嶺-淮河一線,該線與我國1月0℃等溫線吻合。

(3)A表示的北方地區和C表示的西北地區的分界線是400毫米年等降水量線,確定該分界線的主導因素是降水;D表示的青藏地區與其它地區的分界線是青藏高原邊界線,確定該地區為一個獨立區域的主導因素是地形地勢。

科目:初中地理 來源: 題型:

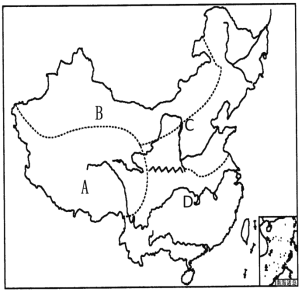

【題目】讀“我國四大地理區域略圖”,回答下列問題。

(1)C、D均為我國耕地主要分布區,區域C表示________(耕地類型),D區域表示________(耕地類型)。

(2)我國四大地理區域中,C地區的地形以_____、_____為主,地方特產有____、________、__________稱為“東方三寶”。

(3)圖中A地區最突出的自然地理特征是_______,農業基地在___________谷地和__________谷地,農作物主要有_________、豌豆、小麥、油菜等,位于本區的我國地勢最高的_________盆地,素有“聚寶盆”之稱。A地區的位置在_______以西,_____________以北,_______、_________、____________以南。

(4)B區域自然環境的主要特征是______,該區域有我國面積最大沙漠是______,最長的內流河是______,是典型的_________氣候。綠洲農業區在_________、_________、_______、________、以及_________盆地、____________盆地的邊緣。

(5)D區的地形以是__________、______、________、______交錯分布,______資源相當豐富。

(6)在我國四大理區域中,位于季風區內的是_______和_______;位于非季風區內的是_______和________(全部填序號)。唯一跨四大地區的省級行政區域單位是________。

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】2017年4月1日,人民日報評論員以“辦好建設雄安新區這樣大事”為題高度評價了黨中央、國務院在河北省境內設立雄安新區的決定。請問河北省的簡稱和省會是( )

A. 豫、鄭州 B. 鄂、武漢 C. 冀、石家莊 D. 晉、太原

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】亞洲有“地球之巔”的珠穆朗瑪峰和世界陸地表面最低的死海,這說明亞洲地形 ( )

A. 類型多樣 B. 地勢起伏大 C. 平均海拔高 D. 中間高四周低

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

【題目】有關俄羅斯工業的敘述正確的是 ( )

A. 俄羅斯輕重工業都很發達

B. 俄羅斯的核工業和航空航天工業在世界占有重要地位

C. 俄羅斯是世界第一經濟大國

D. 俄羅斯的烏拉爾工業區是俄羅斯工業最發達的地區

查看答案和解析>>

科目:初中地理 來源: 題型:

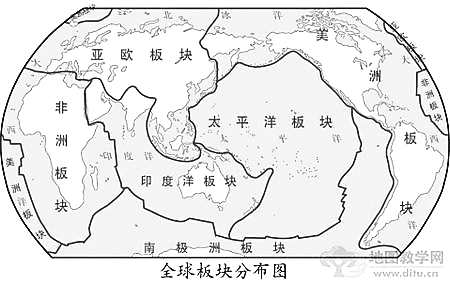

【題目】 中國地震臺網正式測定:2019年12月30日21時49分在伊朗南部(北緯27.50度,東經56.59度)發生5.1級地震,震源深度10千米。

讀六大板塊示意圖,完成下面小題。

【1】伊朗發生地震的地點處于

A.非洲板塊與亞歐板塊的交界處B.亞歐板塊內部

C.非洲板塊與印度洋板塊交界處D.亞歐板塊與印度洋板塊交界處

【2】觀察六大板塊示意圖,其中不屬于印度洋板塊的地區是

A.中南半島B.印度半島C.阿拉伯半島D.澳大利亞大陸

【3】下列說法中,不符合板塊構造理論的是

A.由巖石組成的地球表層是整體一塊

B.板塊在不斷地運動著

C.板塊交界的地帶多火山、地震

D.在板塊交界處,兩個板塊發生張裂或碰撞

查看答案和解析>>

湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區

違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com